Колхозники, паспорта и пенсии

За что большевики отобрали у крестьян паспорта?

Отметился колонкой по давешней программе "Только ночью" ТВЦ.

В мае 2008 года на телеканале «ТВ-Центр» было показано молодежное ток-шоу на тему «Есть ли будущее у коммунизма». В роли специально приглашенного историка на нем выступила доктор исторических наук, член правозащитного общества «Мемориал» Ирина Щербакова, исследователь, по ее словам, советского периода. Само общество «Мемориал» давно и плодотворно занимается написанием истории репрессий в СССР, используя собственную, не до конца понятную простому человеку и весьма спорную методику, наводящую на мысли об идеологической заданности.

В качестве отдельного «убойного» аргумента, доказывающего бесчеловечную сущность советского проекта, исследователь рассказала об участи крестьян - даже паспорта колхозникам в СССР выдали лишь в 1974 году. Доктор призвала задуматься над этим вопиющим фактом – до этого, мол, труд крестьян использовался чуть ли не как рабский на плантациях.

Утверждение произвело определенный эффект. Многие в студии об этом, оказывается, даже не знали (по малолетству не читали перестроечного «Огонька») и искренне ужаснулись: как же так?! Никому при этом не пришло в голову спросить историка, от чего же конкретно страдали крестьяне без паспорта? Живут, к примеру, люди в США без паспортов, и ничего. Чем были обделены именно советские граждане, лишенные «корочки»?

Сама доктор об этом почему-то забыла упомянуть, и в студии тоже никто не напомнил, а стоило бы, ведь если браться за проблему, стоит рассматривать ее комплексно, а не создавать из нее идеологический жупел. Сейчас, конечно, трудно представить себе жизнь без паспорта, проверки документов на улице (кстати, дитя демократии, немыслимое в СССР), авиабилеты, поликлиника и многое другое – все завязано на основной документ гражданина.

Но ведь не всегда существовали паспорта. А значит и отношение к ним, и нужда в их использовании в разное время были разными. Абсурдно возмущаться, например, отсутствием у сельского населения России начала XX века загранпаспортов - целые поколения наших предков проводили всю жизнь в одной деревне, за околицей, в ближайшей роще, начинался мир с большой буквы, а поездка на ярмарку в уездный центр была событием вселенским, к нему готовились месяцами.

Собственно, привычной нам сегодня паспортной системы до XX века не существовало вовсе. С XV века в Германии, а затем и в других странах Европы паспорт появлялся в виде «дорожной грамоты» и служил целью отделять состоятельных путешественников от бродяг и разбойников. Существовали «чумные паспорта» (для жителей зачумленных территорий, чтобы не допустить распространения болезни), «военные паспорта» (для ловли дезертиров).

В Смутное время «дорожная грамота» появилась в России, а при Петре I «проезжие грамоты» стали обязательными для путешественников – связано это было с введением рекрутской повинности и подушной подати. Позже паспорт стал использоваться как своеобразная «налоговая декларация», уплата податей или налогов отмечалась в нем специальными отметками. По месту жительства паспорт были не нужен, получать его следовало лишь при выезде на 50 верст от дома и на срок более, чем на 6 месяцев.

Нужно лишь добавить, что паспорта получали только мужчины, женщин вписывали в паспорт супруга. Запись в российском паспорте образца 1912 года выглядела так: «При нем жена Ефросинья, 20 лет».

Таким образом, мы видим, что до 1917 года паспорта и в России, и в Европе отнюдь не были массовым документом, их роль постепенно менялась, но по-прежнему сводилась преимущественно к «дорожной грамоте», то есть документу, удостоверяющему благонравность и законопослушность человека, покинувшего место жительства.

На эту проблему можно взглянуть с другой стороны, так, либеральные исследователи оценивают роль паспорта как инструмента «полицейского государства», вводящего контроль над гражданином, ограничение свободы его передвижения. Паспортная система ставит человека в зависимость от чиновника, который паспорт выдает, что не исключает чиновничьего произвола в отношении конкретного индивида. В этом смысле идеалом принято считать США, где внутренней паспортной системы никогда не существовало.

«Родоначальником единой паспортной системы для всего населения страны стала Франция. Это произошло во время Великой французской революции 1789-1799 годов. С введением и укреплением этой системы возникло понятие «полицейское государство», которое жестко контролирует граждан», - пишет в методическом пособии «Право на жизнь, свободу, собственность. Беседы учителя с учащимися 8 классов» коллектив авторов либерального проекта «Школа - правовое пространство»*.

* http://school-sector.relarn.ru/prava/school/center.htm

С этой точки зрения становится вообще не понятно, в чем преступление коммунистов, оставивших крестьян без паспортов до второй половины XX века. И не следует ли, напротив, считать преступлением выдачу им паспортов в 1974 году. Впрочем, не будем забегать вперед, разберемся с паспортной проблемой Ирины Щербаковой до конца.

Давайте выясним, как вообще сложилась ситуация, при которой значительная часть населения СССР оказалась без паспортов. Казалось бы, советский режим должен был немедленно закабалить своих граждан по французскому сценарию – ведь о Красном терроре, тотальном контроле, большевиках, пришедших к власти на штыках, написаны тома и сняты сотни часов телепередач.

Однако, как это ни удивительно, большевики не восстанавливали паспортной системы царской России и не создавали своей. В течение первых 15 лет советской власти в РСФСР, а затем и в СССР вообще не было единого паспорта. Восстановление паспортной системы начинается лишь в 1932 году, когда ЦИК и СНК СССР приняли постановление «Об установлении единой паспортной системы по Союзу ССР и обязательной прописке паспортов».

В постановлении указываются причины паспортизации: «Установить по Союзу ССР единую паспортную систему на основании положения о паспортах» - «В целях лучшего учета населения городов, рабочих поселков и новостроек и разгрузки этих населенных мест от лиц, не связанных с производством и работой в учреждениях или школах и не занятых общественно-полезным трудом (за исключением инвалидов и пенсионеров), а также в целях очистки этих населенных мест от укрывающихся кулацких, уголовных и иных антиобщественных элементов»*.

* http://www.demoscope.ru/weekly/2002/093/arxiv01.php

В документе указывается очередность паспортизации – «охватив в первую очередь население Москвы, Ленинграда, Харькова, Киева, Одессы... [далее список городов]» и поручение «правительствам союзных республик привести свое законодательство в соответствие с настоящим постановлением и положением о паспортах».

Если вчитываться в документ становится ясно, что паспорта вводились в первую очередь для учета населения городов и рабочих поселков, а также с целью борьбы с преступностью. Введение паспортов на селе документом вообще не предусматривалось (впрочем, и не отрицалось). При этом вряд ли кто будет оспаривать несопоставимую по уровню криминогенную ситуацию города и деревни – показатели явно не в городскую пользу. Село же в СССР отродясь обходилась одним участковым милиционером из местных жителей.

Паспортизация, как с целью учета населения, так и в целях борьбы с преступностью, вводила понятие «прописка по месту жительства». Аналогичный инструмент контроля - с косметическими изменениями - сохранен в России по сей день под наименованием «регистрация». Он по-прежнему вызывает множество споров, однако его эффективность в борьбе с преступностью мало у кого вызывает сомнения.

Прописка (или регистрация) являются инструментом предотвращения неконтролируемой миграции населения, в этом отношении советское паспортное уложение – прямой потомок дореволюционной и в целом европейской паспортной системы, ничего нового, как мы видим, большевики не изобрели. И в недавней истории мэр Москвы Юрий Лужков, отстаивая регистрацию в столице, опирался все на те же принципы, заявляя, что неконтролируемой миграции в столице быть не должно.

Собственно, по детски наивные требования академика Сахарова разрешить ради торжества демократии свободную иммиграцию из Афганистана в СССР, в 80-х еще могли воодушевить отдельные слои населения. Сейчас людям, переболевшим «демократией» в 90-е, уже не требуется разъяснять смысл и цели ограничительных мер со стороны советских властей.

Однако именно на отсутствие свободы передвижения по-прежнему ссылаются сторонники «обиженных колхозников» периода СССР. «Но вот что интересно», - пишут авторы уже цитировавшегося выше учебного пособия «Беседы учителя с учащимися 8 классов» - паспорта вводились только для жителей городов, рабочих поселков и совхозов. Крестьяне, которых стали называть колхозниками, были лишены даже права иметь паспорт. А не имея его, они оказались прикованными к своей деревне, к своему колхозу, они не могли свободно уехать в город, так как там нельзя было жить без прописки».

До окончательного абсурда доводит ситуацию статья про колхозы из «Википедии» - свободной энциклопедии»: «При введении в СССР 1932 г. паспортной системы колхозникам не выдавали паспорта, чтобы они не могли переехать в города. Чтобы вырваться из деревни, колхозники поступали в высшие учебные заведения, делали военную карьеру»*.

* http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0% ... 0%BE%D0%B7

Вы подумайте, до чего довел простого крестьянина тоталитарный советский режим: заставлял поступать в ВУЗы и делать военную карьеру! Как же они в ВУЗы-то поступали без паспорта?

Оказывается, элементарно. Желающим учиться в профучилище, поступить в институт, «делать военную карьеру», трудиться на вновь созданных предприятиях и т.д. паспорта все-таки выдавали. Существовала определенная проблема «просто переселиться в город» – по двум причинам, и обе зависели не от наличия паспорта, а от наличия института прописки. Государство считало своей обязанностью обеспечить каждого человека жильем и рабочим местом. Рабочее место, кроме того, требовало определенной квалификации (и здесь желающий мог повысить свою квалификацию в училище или ВУЗе, ограничения отсутствовали).

Куда без работы и жилья денется «просто приехавший», не имеющий квалификации и образования? Собственно, это мы наблюдаем ежечасно на улицах Москвы – с таджиками, живущими в бункерах мусоропроводов, многочисленными бездомными и попрошайками, которые согласны на любую, в том числе и криминальную, работу. Да, действует свободная экономическая миграция, и каждый может, продав дом в деревне, попытать счастья в столице – например, пополнить число попрошаек на Курском вокзале.

Возможно, советская система многим покажется не гуманной, лишенной свободы и слишком заорганизованной. Но альтернатива у нас перед глазами, мы имеем возможность сравнивать. Какая система человечнее - дающая гарантированное жилье и занятость, или эфемерную «мечту об успехе» – каждый решает сам для себя.

Резюмируя тему с паспортами колхозников, еще раз остановимся на важных моментах. Паспортная система изначально, с момента своего зарождения не предусматривала поголовной паспортизации всего населения, она преследовала конкретные задачи – выявления бандитов на дороге, контроля по сбору податей и т.д.. Напротив, либеральные исследователи считают поголовную паспортизацию признаком «полицейского государства».

Советская паспортная система не являлась уникальным «тоталитарным» изобретением большевиков. Осуждая ее следует, видимо, автоматически осуждать паспортную систему как дореволюционной России (и Европы), так и сегодняшнего дня.

Советская паспортная система 30-х годов, также, как и паспортные системы до нее, преследовала конкретные цели. Унизить колхозников или закрепостить их на селе - среди них не было. Как раз напротив, система была направлена на учет и контроль городского населения, в силу чего и не охватывала население сельское. При этом сельскому населению, преимущественно молодежи, не ставилось ограничений в учебе, военной карьере, работе на вновь созданных предприятиях. Паспорта в таких случаях выдавали.

Так в чем же «убойность» аргумента историка Щербаковой из «Мемориала», почему отсутствие паспортов у колхозников – факт вопиющий, сравниваемый с рабовладением? У меня нет рациональных объяснений этим заявлениям. Вся история «специалиста по советскому периоду» – чистейшая пропаганда, элемент черного мифа, который настойчиво продолжают вдалбливать в головы доверчивых граждан.

----------

UPD:

А вот и важное дополнение.

Пришел в комментарии товарищ демократ посмеяться -

http://users.livejournal.com/_lord_/110 ... 0#t6818780

И тоже сел в лужу невольно напомнил про еще один черный миф о том периоде - "крестьяне жили без пенсий".

Миф у нас такой: только в конце 60-х колхозникам стали платить пенсии.

Он идет еще от советской кампании "Советское государство сделало еще один шаг к социализму, постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР установлены государственные пенсии всем колхозникам".

Никто, конечно, текст этого постановления не приводит, сплошное "бла-бла", колхозники подножным кормом питались.

А в целом ситуация развивалась так:

В 1935 году в конституции СССР было закреплено право всех граждан страны на пенсионное обеспечение.

Единого пенсионного фонда на тот момент не существовало, выплата социальных пособий по нетрудоспособности и старости возлагалась непосредственно на артели, которые должны были создать с этой целью социальный фонд и кассу взаимопомощи.

Впоследствии государство постепенно брало социальные выплаты на себя, что к началу 70-х годов (только) привело к созданию единой государственной системы социальной защиты, в т.ч. и пенсионной.

В случае с колхозами выплата пенсий колхозникам по старости или нетрудоспособности, оплата больничных возлагалась также на саму сельхозартель, что было прописано в типовом Уставе сельхозартели. Фонд пенсионного обьеспечения каждой сельхозартели должен был составлять не менее 2% от всей валовой продукции артели.

Так что до конца 60-х колхозники тоже получали пенсию, просто выдавало ее не государство, а сам колхоз. В конце 60-х государство взяло эту обязанность на себя. При этом в постановлении Совмина СССР было особо отмечено, что колхозы по своему усмотрению могут сохранить свои пенсионные выплаты - в дополнение к государственной пенсии.

http://users.livejournal.com/_lord_/1102044.html

Отметился колонкой по давешней программе "Только ночью" ТВЦ.

В мае 2008 года на телеканале «ТВ-Центр» было показано молодежное ток-шоу на тему «Есть ли будущее у коммунизма». В роли специально приглашенного историка на нем выступила доктор исторических наук, член правозащитного общества «Мемориал» Ирина Щербакова, исследователь, по ее словам, советского периода. Само общество «Мемориал» давно и плодотворно занимается написанием истории репрессий в СССР, используя собственную, не до конца понятную простому человеку и весьма спорную методику, наводящую на мысли об идеологической заданности.

В качестве отдельного «убойного» аргумента, доказывающего бесчеловечную сущность советского проекта, исследователь рассказала об участи крестьян - даже паспорта колхозникам в СССР выдали лишь в 1974 году. Доктор призвала задуматься над этим вопиющим фактом – до этого, мол, труд крестьян использовался чуть ли не как рабский на плантациях.

Утверждение произвело определенный эффект. Многие в студии об этом, оказывается, даже не знали (по малолетству не читали перестроечного «Огонька») и искренне ужаснулись: как же так?! Никому при этом не пришло в голову спросить историка, от чего же конкретно страдали крестьяне без паспорта? Живут, к примеру, люди в США без паспортов, и ничего. Чем были обделены именно советские граждане, лишенные «корочки»?

Сама доктор об этом почему-то забыла упомянуть, и в студии тоже никто не напомнил, а стоило бы, ведь если браться за проблему, стоит рассматривать ее комплексно, а не создавать из нее идеологический жупел. Сейчас, конечно, трудно представить себе жизнь без паспорта, проверки документов на улице (кстати, дитя демократии, немыслимое в СССР), авиабилеты, поликлиника и многое другое – все завязано на основной документ гражданина.

Но ведь не всегда существовали паспорта. А значит и отношение к ним, и нужда в их использовании в разное время были разными. Абсурдно возмущаться, например, отсутствием у сельского населения России начала XX века загранпаспортов - целые поколения наших предков проводили всю жизнь в одной деревне, за околицей, в ближайшей роще, начинался мир с большой буквы, а поездка на ярмарку в уездный центр была событием вселенским, к нему готовились месяцами.

Собственно, привычной нам сегодня паспортной системы до XX века не существовало вовсе. С XV века в Германии, а затем и в других странах Европы паспорт появлялся в виде «дорожной грамоты» и служил целью отделять состоятельных путешественников от бродяг и разбойников. Существовали «чумные паспорта» (для жителей зачумленных территорий, чтобы не допустить распространения болезни), «военные паспорта» (для ловли дезертиров).

В Смутное время «дорожная грамота» появилась в России, а при Петре I «проезжие грамоты» стали обязательными для путешественников – связано это было с введением рекрутской повинности и подушной подати. Позже паспорт стал использоваться как своеобразная «налоговая декларация», уплата податей или налогов отмечалась в нем специальными отметками. По месту жительства паспорт были не нужен, получать его следовало лишь при выезде на 50 верст от дома и на срок более, чем на 6 месяцев.

Нужно лишь добавить, что паспорта получали только мужчины, женщин вписывали в паспорт супруга. Запись в российском паспорте образца 1912 года выглядела так: «При нем жена Ефросинья, 20 лет».

Таким образом, мы видим, что до 1917 года паспорта и в России, и в Европе отнюдь не были массовым документом, их роль постепенно менялась, но по-прежнему сводилась преимущественно к «дорожной грамоте», то есть документу, удостоверяющему благонравность и законопослушность человека, покинувшего место жительства.

На эту проблему можно взглянуть с другой стороны, так, либеральные исследователи оценивают роль паспорта как инструмента «полицейского государства», вводящего контроль над гражданином, ограничение свободы его передвижения. Паспортная система ставит человека в зависимость от чиновника, который паспорт выдает, что не исключает чиновничьего произвола в отношении конкретного индивида. В этом смысле идеалом принято считать США, где внутренней паспортной системы никогда не существовало.

«Родоначальником единой паспортной системы для всего населения страны стала Франция. Это произошло во время Великой французской революции 1789-1799 годов. С введением и укреплением этой системы возникло понятие «полицейское государство», которое жестко контролирует граждан», - пишет в методическом пособии «Право на жизнь, свободу, собственность. Беседы учителя с учащимися 8 классов» коллектив авторов либерального проекта «Школа - правовое пространство»*.

* http://school-sector.relarn.ru/prava/school/center.htm

С этой точки зрения становится вообще не понятно, в чем преступление коммунистов, оставивших крестьян без паспортов до второй половины XX века. И не следует ли, напротив, считать преступлением выдачу им паспортов в 1974 году. Впрочем, не будем забегать вперед, разберемся с паспортной проблемой Ирины Щербаковой до конца.

Давайте выясним, как вообще сложилась ситуация, при которой значительная часть населения СССР оказалась без паспортов. Казалось бы, советский режим должен был немедленно закабалить своих граждан по французскому сценарию – ведь о Красном терроре, тотальном контроле, большевиках, пришедших к власти на штыках, написаны тома и сняты сотни часов телепередач.

Однако, как это ни удивительно, большевики не восстанавливали паспортной системы царской России и не создавали своей. В течение первых 15 лет советской власти в РСФСР, а затем и в СССР вообще не было единого паспорта. Восстановление паспортной системы начинается лишь в 1932 году, когда ЦИК и СНК СССР приняли постановление «Об установлении единой паспортной системы по Союзу ССР и обязательной прописке паспортов».

В постановлении указываются причины паспортизации: «Установить по Союзу ССР единую паспортную систему на основании положения о паспортах» - «В целях лучшего учета населения городов, рабочих поселков и новостроек и разгрузки этих населенных мест от лиц, не связанных с производством и работой в учреждениях или школах и не занятых общественно-полезным трудом (за исключением инвалидов и пенсионеров), а также в целях очистки этих населенных мест от укрывающихся кулацких, уголовных и иных антиобщественных элементов»*.

* http://www.demoscope.ru/weekly/2002/093/arxiv01.php

В документе указывается очередность паспортизации – «охватив в первую очередь население Москвы, Ленинграда, Харькова, Киева, Одессы... [далее список городов]» и поручение «правительствам союзных республик привести свое законодательство в соответствие с настоящим постановлением и положением о паспортах».

Если вчитываться в документ становится ясно, что паспорта вводились в первую очередь для учета населения городов и рабочих поселков, а также с целью борьбы с преступностью. Введение паспортов на селе документом вообще не предусматривалось (впрочем, и не отрицалось). При этом вряд ли кто будет оспаривать несопоставимую по уровню криминогенную ситуацию города и деревни – показатели явно не в городскую пользу. Село же в СССР отродясь обходилась одним участковым милиционером из местных жителей.

Паспортизация, как с целью учета населения, так и в целях борьбы с преступностью, вводила понятие «прописка по месту жительства». Аналогичный инструмент контроля - с косметическими изменениями - сохранен в России по сей день под наименованием «регистрация». Он по-прежнему вызывает множество споров, однако его эффективность в борьбе с преступностью мало у кого вызывает сомнения.

Прописка (или регистрация) являются инструментом предотвращения неконтролируемой миграции населения, в этом отношении советское паспортное уложение – прямой потомок дореволюционной и в целом европейской паспортной системы, ничего нового, как мы видим, большевики не изобрели. И в недавней истории мэр Москвы Юрий Лужков, отстаивая регистрацию в столице, опирался все на те же принципы, заявляя, что неконтролируемой миграции в столице быть не должно.

Собственно, по детски наивные требования академика Сахарова разрешить ради торжества демократии свободную иммиграцию из Афганистана в СССР, в 80-х еще могли воодушевить отдельные слои населения. Сейчас людям, переболевшим «демократией» в 90-е, уже не требуется разъяснять смысл и цели ограничительных мер со стороны советских властей.

Однако именно на отсутствие свободы передвижения по-прежнему ссылаются сторонники «обиженных колхозников» периода СССР. «Но вот что интересно», - пишут авторы уже цитировавшегося выше учебного пособия «Беседы учителя с учащимися 8 классов» - паспорта вводились только для жителей городов, рабочих поселков и совхозов. Крестьяне, которых стали называть колхозниками, были лишены даже права иметь паспорт. А не имея его, они оказались прикованными к своей деревне, к своему колхозу, они не могли свободно уехать в город, так как там нельзя было жить без прописки».

До окончательного абсурда доводит ситуацию статья про колхозы из «Википедии» - свободной энциклопедии»: «При введении в СССР 1932 г. паспортной системы колхозникам не выдавали паспорта, чтобы они не могли переехать в города. Чтобы вырваться из деревни, колхозники поступали в высшие учебные заведения, делали военную карьеру»*.

* http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0% ... 0%BE%D0%B7

Вы подумайте, до чего довел простого крестьянина тоталитарный советский режим: заставлял поступать в ВУЗы и делать военную карьеру! Как же они в ВУЗы-то поступали без паспорта?

Оказывается, элементарно. Желающим учиться в профучилище, поступить в институт, «делать военную карьеру», трудиться на вновь созданных предприятиях и т.д. паспорта все-таки выдавали. Существовала определенная проблема «просто переселиться в город» – по двум причинам, и обе зависели не от наличия паспорта, а от наличия института прописки. Государство считало своей обязанностью обеспечить каждого человека жильем и рабочим местом. Рабочее место, кроме того, требовало определенной квалификации (и здесь желающий мог повысить свою квалификацию в училище или ВУЗе, ограничения отсутствовали).

Куда без работы и жилья денется «просто приехавший», не имеющий квалификации и образования? Собственно, это мы наблюдаем ежечасно на улицах Москвы – с таджиками, живущими в бункерах мусоропроводов, многочисленными бездомными и попрошайками, которые согласны на любую, в том числе и криминальную, работу. Да, действует свободная экономическая миграция, и каждый может, продав дом в деревне, попытать счастья в столице – например, пополнить число попрошаек на Курском вокзале.

Возможно, советская система многим покажется не гуманной, лишенной свободы и слишком заорганизованной. Но альтернатива у нас перед глазами, мы имеем возможность сравнивать. Какая система человечнее - дающая гарантированное жилье и занятость, или эфемерную «мечту об успехе» – каждый решает сам для себя.

Резюмируя тему с паспортами колхозников, еще раз остановимся на важных моментах. Паспортная система изначально, с момента своего зарождения не предусматривала поголовной паспортизации всего населения, она преследовала конкретные задачи – выявления бандитов на дороге, контроля по сбору податей и т.д.. Напротив, либеральные исследователи считают поголовную паспортизацию признаком «полицейского государства».

Советская паспортная система не являлась уникальным «тоталитарным» изобретением большевиков. Осуждая ее следует, видимо, автоматически осуждать паспортную систему как дореволюционной России (и Европы), так и сегодняшнего дня.

Советская паспортная система 30-х годов, также, как и паспортные системы до нее, преследовала конкретные цели. Унизить колхозников или закрепостить их на селе - среди них не было. Как раз напротив, система была направлена на учет и контроль городского населения, в силу чего и не охватывала население сельское. При этом сельскому населению, преимущественно молодежи, не ставилось ограничений в учебе, военной карьере, работе на вновь созданных предприятиях. Паспорта в таких случаях выдавали.

Так в чем же «убойность» аргумента историка Щербаковой из «Мемориала», почему отсутствие паспортов у колхозников – факт вопиющий, сравниваемый с рабовладением? У меня нет рациональных объяснений этим заявлениям. Вся история «специалиста по советскому периоду» – чистейшая пропаганда, элемент черного мифа, который настойчиво продолжают вдалбливать в головы доверчивых граждан.

----------

UPD:

А вот и важное дополнение.

Пришел в комментарии товарищ демократ посмеяться -

http://users.livejournal.com/_lord_/110 ... 0#t6818780

И тоже сел в лужу невольно напомнил про еще один черный миф о том периоде - "крестьяне жили без пенсий".

Миф у нас такой: только в конце 60-х колхозникам стали платить пенсии.

Он идет еще от советской кампании "Советское государство сделало еще один шаг к социализму, постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР установлены государственные пенсии всем колхозникам".

Никто, конечно, текст этого постановления не приводит, сплошное "бла-бла", колхозники подножным кормом питались.

А в целом ситуация развивалась так:

В 1935 году в конституции СССР было закреплено право всех граждан страны на пенсионное обеспечение.

Единого пенсионного фонда на тот момент не существовало, выплата социальных пособий по нетрудоспособности и старости возлагалась непосредственно на артели, которые должны были создать с этой целью социальный фонд и кассу взаимопомощи.

Впоследствии государство постепенно брало социальные выплаты на себя, что к началу 70-х годов (только) привело к созданию единой государственной системы социальной защиты, в т.ч. и пенсионной.

В случае с колхозами выплата пенсий колхозникам по старости или нетрудоспособности, оплата больничных возлагалась также на саму сельхозартель, что было прописано в типовом Уставе сельхозартели. Фонд пенсионного обьеспечения каждой сельхозартели должен был составлять не менее 2% от всей валовой продукции артели.

Так что до конца 60-х колхозники тоже получали пенсию, просто выдавало ее не государство, а сам колхоз. В конце 60-х государство взяло эту обязанность на себя. При этом в постановлении Совмина СССР было особо отмечено, что колхозы по своему усмотрению могут сохранить свои пенсионные выплаты - в дополнение к государственной пенсии.

http://users.livejournal.com/_lord_/1102044.html

Познавательно, спасибо.

В копилку.

=================

Тяжело ли было крестьянину уйти из деревни?

Это я про 1930 – е гг. Знаю я, что это период невиданного переселения из деревни в город)) Но ведь есть сердобольные, которые сомневаются: а вдруг, вот энтому и энтому обломали счастье… без паспортов-то. Похоже, что не могли обломать…

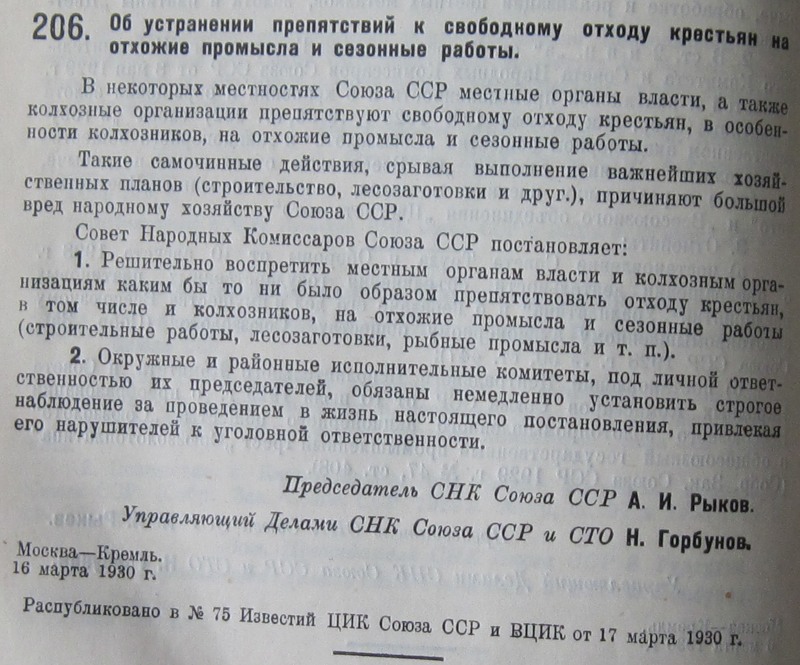

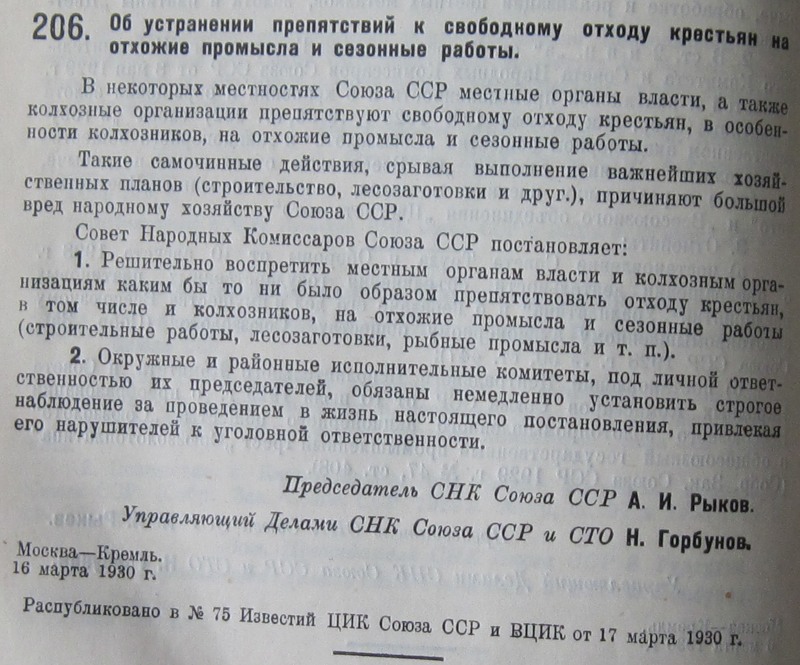

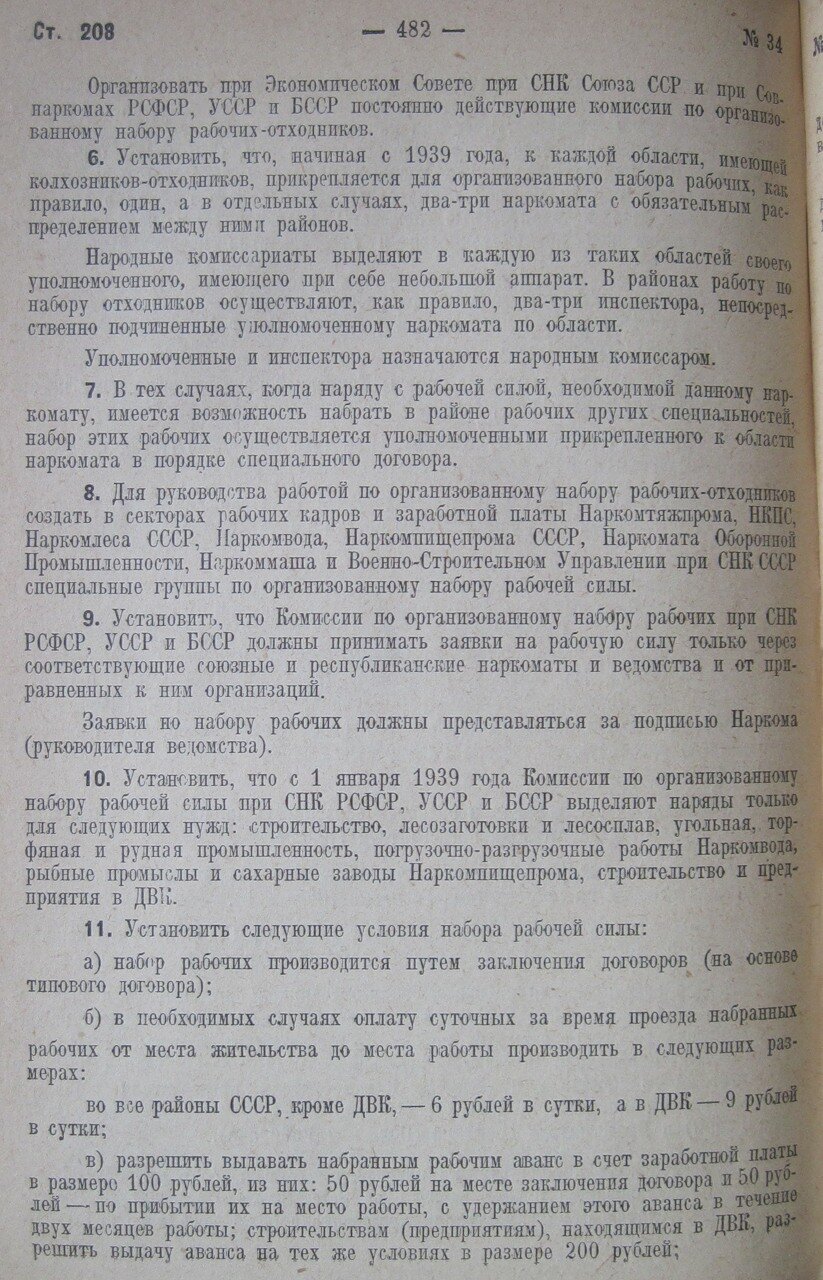

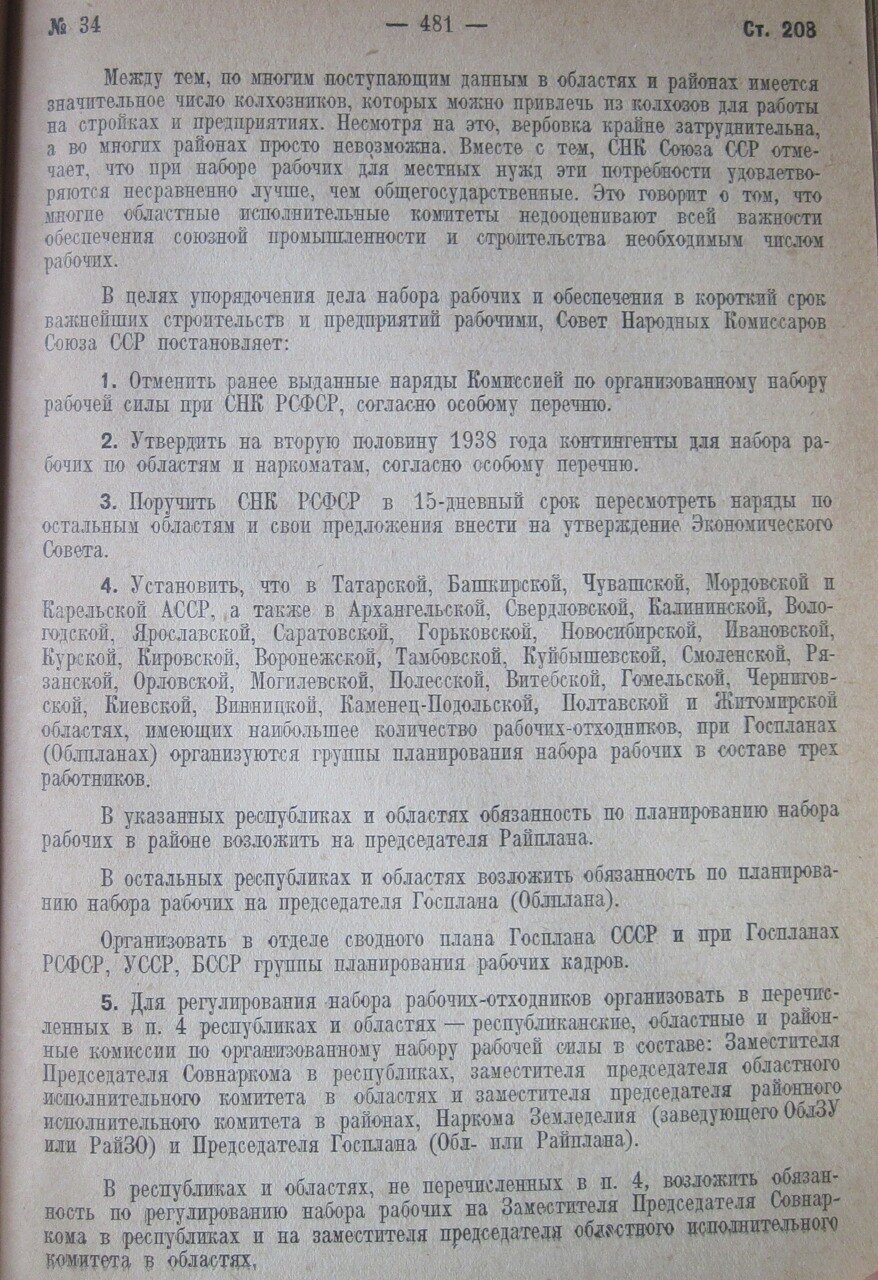

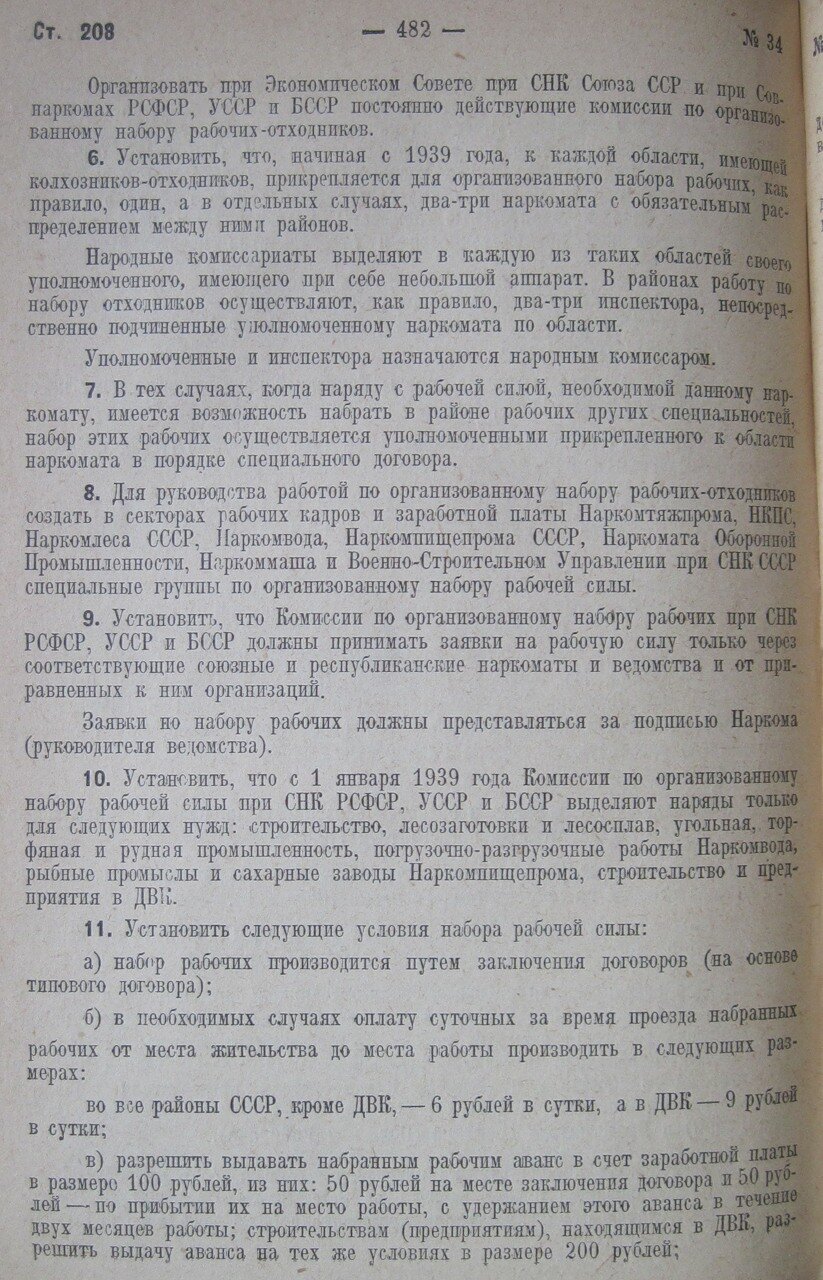

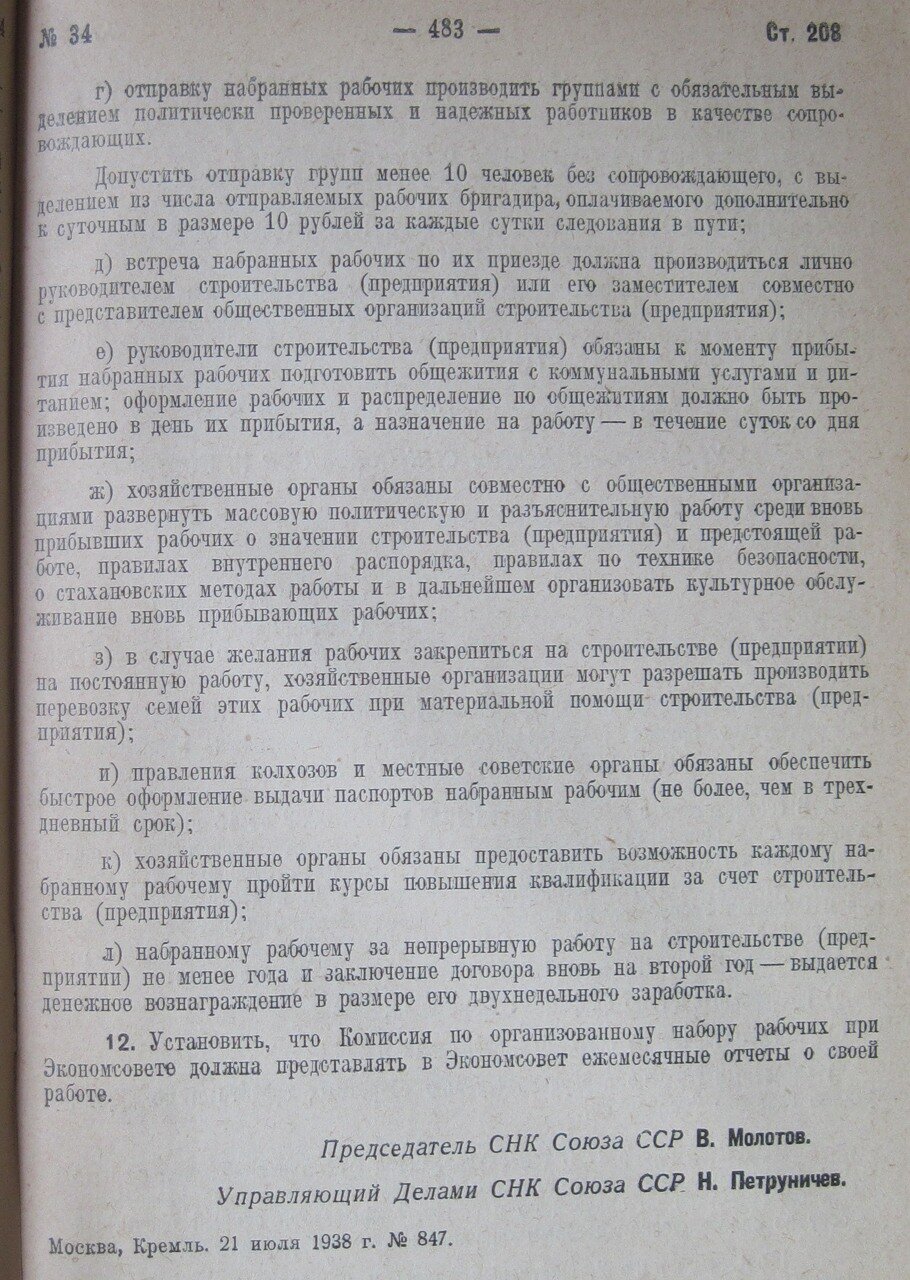

CЗ СССР, 1930 г., отдел первый.

Постановление СНК СССР «Об устранении препятствий к свободному отходу крестьян на отхожие промысла и сезонные работы» от 16 марта 1930 г.

Паспорта ввели позже – в 1932 г.

И речь здесь не об окончательном переселении в город.

Однако, логика государства прозрачна: вас в деревне и так много, а вот в города рабочие руки необходимы.

Так что и после 1932 г. отказ в выдаче колхознику справки для выезда в город вполне мог привести к уголовной отвественности.

В принципе, я встречал постановление, вышедшее где-то после 1932 г., о том, что препятствие колхознику выйти из колхоза и переехать только одно – расплатиться по имеющимся долгам. Не найду только.

А, вообще, вся эта демагогия про беспаспортных крестьян выглядит странно. Вот пройдет лет двадцать и в обязательном порядке граждан заставят вшить под кожу чипы, которые будут показывать положение гражданина в любой момент времени. Под предлогом борьбы с преступностью разумеется. А без чипа не продадут билет и не примут на работу. И тогда тоже особо одаренные станут говорить, что эти чипы – показатель свободы…Неужели непонятно, что паспорт – это ошейник на домашней собаке? А свободные дворняжки гуляют сами по себе, хотя и не могут участвовать в каких-то собачьих конкурсах)))

http://ihistorian.livejournal.com/71451.html

=================

Тяжело ли было крестьянину уйти из деревни?

Это я про 1930 – е гг. Знаю я, что это период невиданного переселения из деревни в город)) Но ведь есть сердобольные, которые сомневаются: а вдруг, вот энтому и энтому обломали счастье… без паспортов-то. Похоже, что не могли обломать…

CЗ СССР, 1930 г., отдел первый.

Постановление СНК СССР «Об устранении препятствий к свободному отходу крестьян на отхожие промысла и сезонные работы» от 16 марта 1930 г.

Паспорта ввели позже – в 1932 г.

И речь здесь не об окончательном переселении в город.

Однако, логика государства прозрачна: вас в деревне и так много, а вот в города рабочие руки необходимы.

Так что и после 1932 г. отказ в выдаче колхознику справки для выезда в город вполне мог привести к уголовной отвественности.

В принципе, я встречал постановление, вышедшее где-то после 1932 г., о том, что препятствие колхознику выйти из колхоза и переехать только одно – расплатиться по имеющимся долгам. Не найду только.

А, вообще, вся эта демагогия про беспаспортных крестьян выглядит странно. Вот пройдет лет двадцать и в обязательном порядке граждан заставят вшить под кожу чипы, которые будут показывать положение гражданина в любой момент времени. Под предлогом борьбы с преступностью разумеется. А без чипа не продадут билет и не примут на работу. И тогда тоже особо одаренные станут говорить, что эти чипы – показатель свободы…Неужели непонятно, что паспорт – это ошейник на домашней собаке? А свободные дворняжки гуляют сами по себе, хотя и не могут участвовать в каких-то собачьих конкурсах)))

http://ihistorian.livejournal.com/71451.html

Тяжело ли было крестьянину уйти из деревни? - II

В продолжение моего поста.

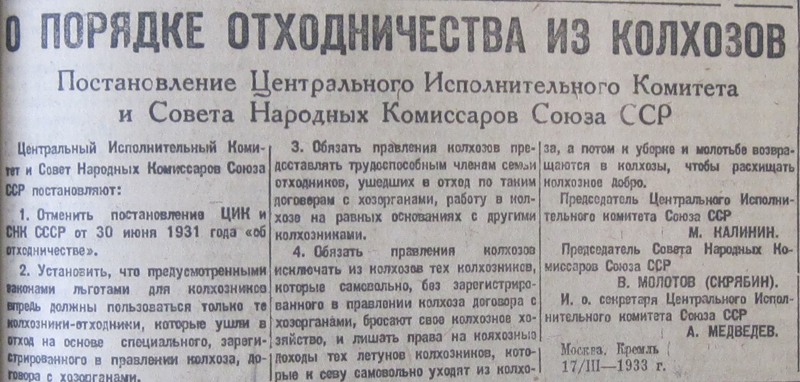

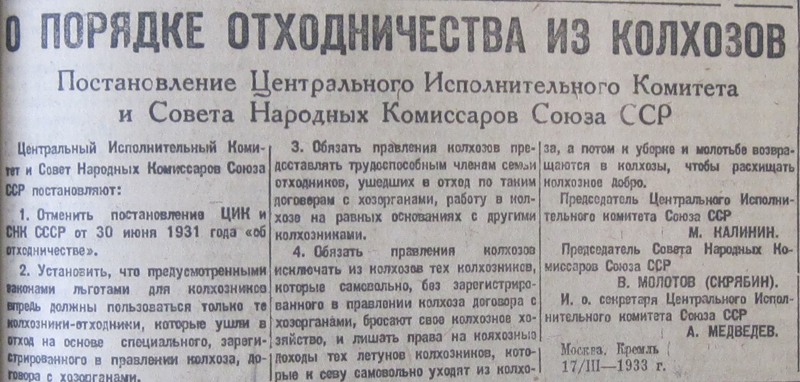

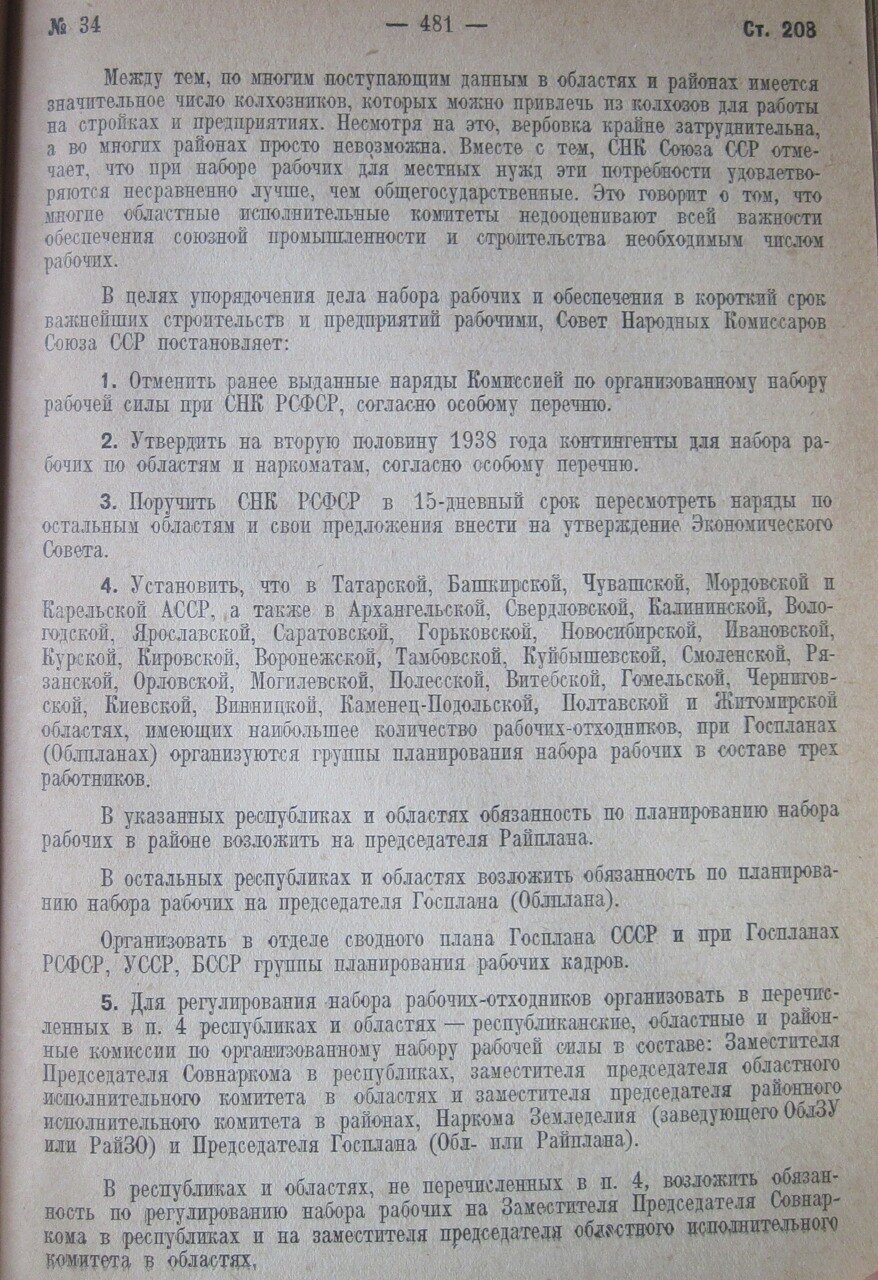

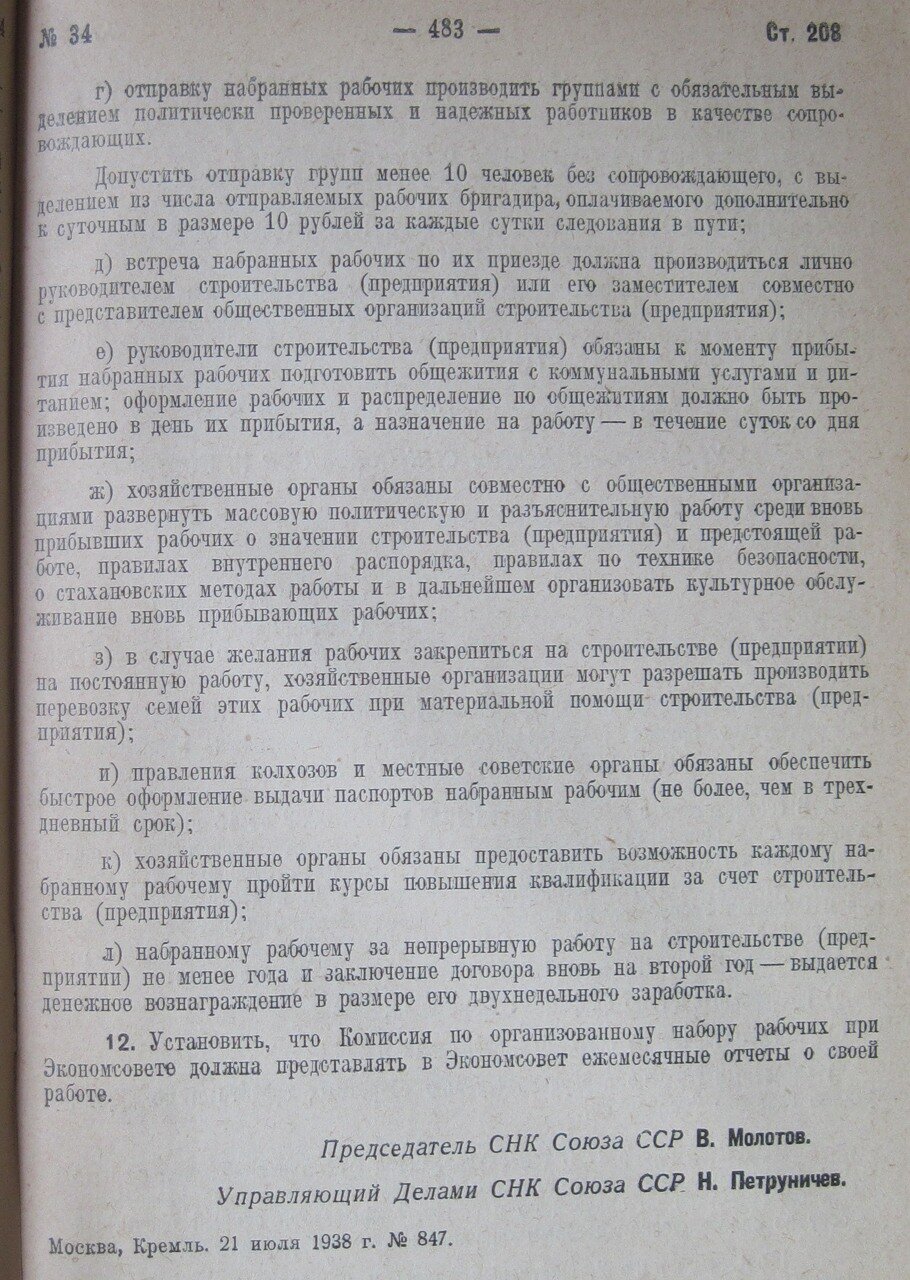

Нашел таки я у себя это постановление ЦИК и СНК СССР от 17 марта 1933 г. «О порядке отходничества из колхозов».

Данное постановление, таким образом, не запрещает уход из колхоза. Постановление о том, что покинуть колхозное хозяйство для работы на стороне без лишения статуса колхозника можно только по договоренности с колхозом. Это логично. Самое страшное наказание при самовольном уходе (возможном то есть) - исключение из колхоза. Но так желающему окончательно переселиться в город это по барабану?

Обращаю также внимание, что на этот момент исключение из колхоза уже было очевидным НАКАЗАНИЕМ !

http://ihistorian.livejournal.com/77931.html

В продолжение моего поста.

Нашел таки я у себя это постановление ЦИК и СНК СССР от 17 марта 1933 г. «О порядке отходничества из колхозов».

Данное постановление, таким образом, не запрещает уход из колхоза. Постановление о том, что покинуть колхозное хозяйство для работы на стороне без лишения статуса колхозника можно только по договоренности с колхозом. Это логично. Самое страшное наказание при самовольном уходе (возможном то есть) - исключение из колхоза. Но так желающему окончательно переселиться в город это по барабану?

Обращаю также внимание, что на этот момент исключение из колхоза уже было очевидным НАКАЗАНИЕМ !

http://ihistorian.livejournal.com/77931.html

Тяжело ли было крестьянину уйти из деревни? –III

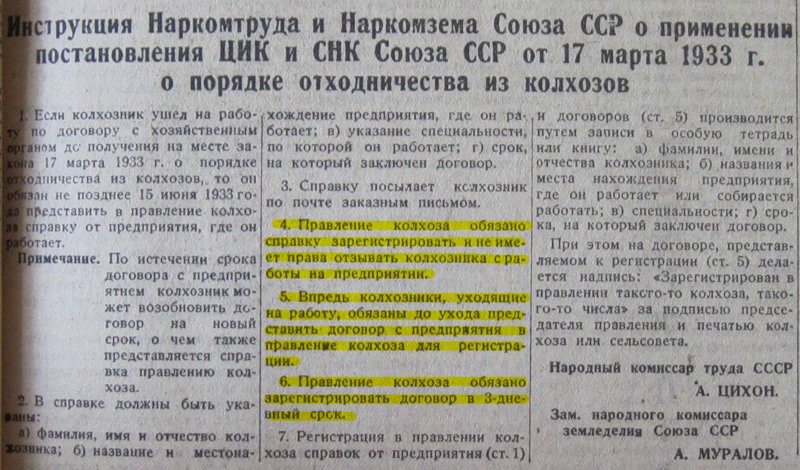

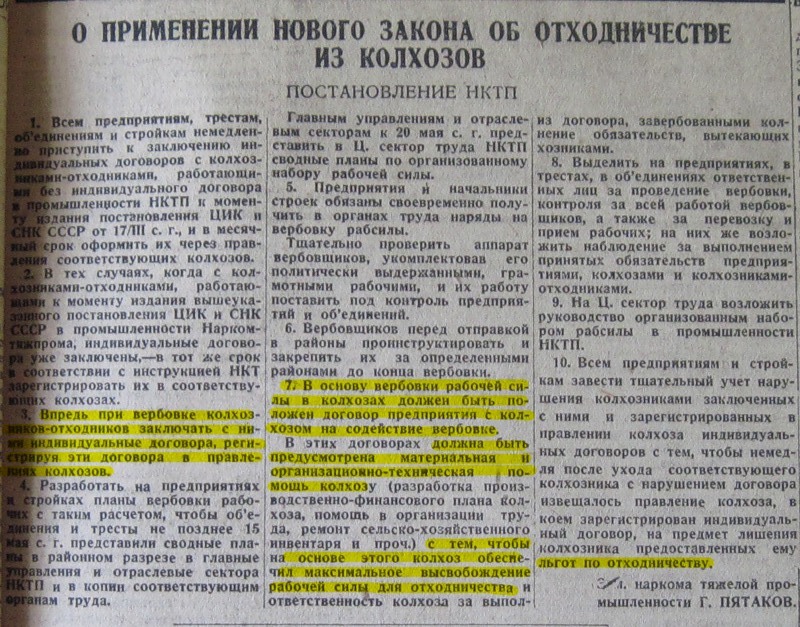

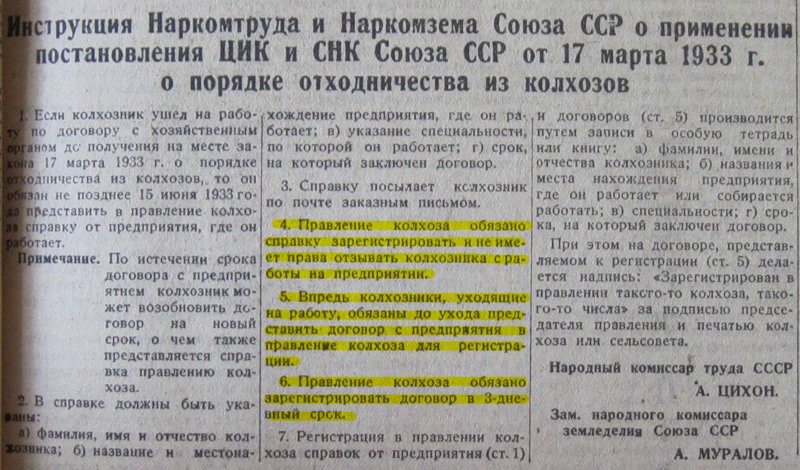

К постановлению ЦИК и СНК СССР от 17 марта 1933 г. «О порядке отходничества из колхозов» нашел инструкцию и разъясняющее постановление Наркомата тяжелой промышленности.

Инструкция Наркомтруда и Наркомзема СССР о применении постановления ЦИК и СНК СССР от 17 марта 1933 г. о порядке отходничества из колхозов.

Газета «За индустриализацию», 23 апреля 1933 г.

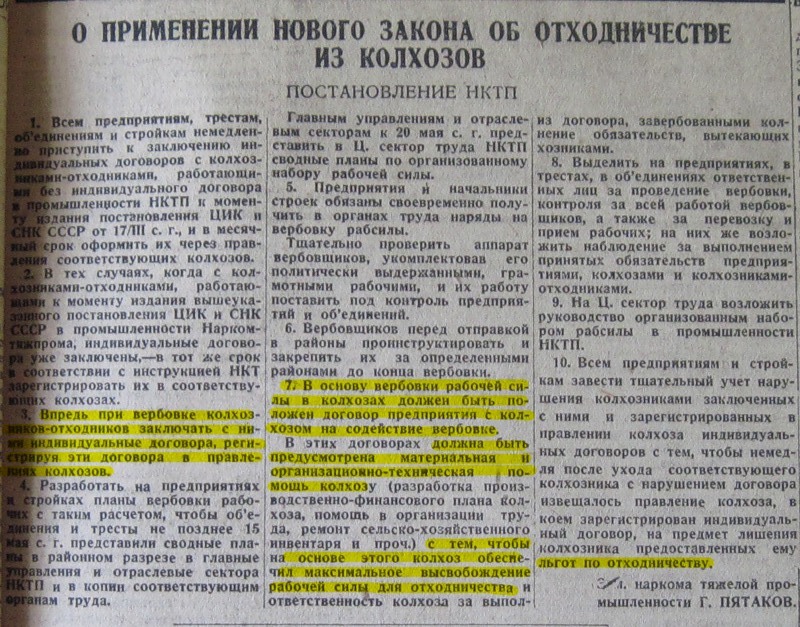

Постановление НКМТ о применении нового закона об отходничестве из колхозов.

Газета «За индустриализацию», 23 апреля 1933 г.

Анализируя найденные документы, я делаю выводы:

1) О препятствиях к выезду из деревни единоличников не сообщается.

2) На этот момент издания постановления 17 марта 1933 г. крестьяне-колхозники реально работали на промышленных предприятиях городов, пользуясь при этом специальными льготами по постановлению 30 июня 1931 г.

3) Постановление 17 марта 1933 г. обязало колхозников, пожелавших работать в городе, делать это только заключая договор с промышленным предприятием. В этом случае льготы отходникам в колхозе сохранялись.

4) Согласно инструкциям правление колхозов при наличии на руках потенциального отходника такого договора выполняло только регистрирующую функцию в течение 3-х дневного срока, но не разрешительную. Не имели колхозы права и отзывать своих колхозников с предприятий даже в страду.

5) Для стимулирования колхозов, отпускающих своих членов по договорам на работу на предприятия предусматривалась материальная и организационно-техническая помощь этих предприятий.

6) Максимальное наказание, которое грозило уехавшему в город на работу колхознику, - исключение из колхоза. Если антисоветчики уверены, что колхозники рвались из колхоза в город, то, очевидно, для них это должно было быть наградой, но не наказанием.

Приложение, которое только что нашел. Завязывать надо с энтим Яндексом - Гугл сразу выдал. И я там оказался через пять минут после публикации этого поста))))

Постановление ЦИК и СНК СССР от 30 июня 1931 г. "Об отходничестве".

Для привлечения колхозников, а также единоличников на работу в отход Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров Союза ССР постановляют:

I. Льготы для колхозников - отходников

Установить следующие льготы для всех колхозников, которые контрактуются на работу в государственной промышленности (в том числе на лесозаготовках, на сплаве, на торфоразработках, на рыбной путине и т.п.), на транспорте, в совхозах, а также на государственных строительствах и строительствах потребительской и жилищно - строительной кооперации:

1. Отходники - колхозники полностью освобождаются от всяких отчислений с заработка в общественные фонды колхозов.

2. Чтобы обеспечить участие колхозников - отходников в распределении денежной и натуральной части дохода колхоза, им предоставляется работа в колхозе, после возвращения с заработков, в первую очередь.

3. При распределении урожая в колхозе обязательно выделяется часть урожая для снабжения колхозников - отходников по установленным ценам и в том же количестве, в каком снабжаются остальные колхозники, добросовестно работающие в колхозе.

4. Остающиеся в колхозе трудоспособные члены семьи отходника принимают участие в работах колхоза на общих основаниях.

Если по количеству трудодней семья отходника не может получить необходимого для нее количества продовольствия и кормовых средств или в семье нет трудоспособных, то при распределении урожая правление колхоза обязано обеспечить ее продовольствием и кормовыми средствами в том же количестве, какое получают колхозники, добросовестно работающие в колхозе, по тем же ценам за наличный расчет.

Примечание. Если трудоспособные члены семьи отходника отказываются от работы в колхозе, то семья этой льготой не пользуется, а сам отходник пользуется льготой, указанной в ст. 3.

5. Установленное процентное отчисление, распределяемое между колхозниками соразмерно обобществленному имуществу, целиком распространяется и на имущество колхозников - отходников на общих основаниях с другими колхозниками.

6. Семьи колхозников - отходников пользуются наравне с прочими членами колхоза всеми льготами по здравоохранению и получению дефицитных товаров. Члены этих семей имеют преимущество при поступлении в школы, на курсы и т.п. для получения и повышения квалификации.

7. Семьи колхозников - отходников пользуются помощью колхоза (предоставление инвентаря для обработки усадебных огородов, предоставление подвод и т.п.) наравне с прочими членами колхоза.

8. Колхозники - отходники освобождаются от сельско - хозяйственного налога с необобществленной части хозяйства, включая неземледельческие заработки.

9. В договорах хозяйственных органов с отходниками - колхозниками должны предусматриваться:

а) обеспечение отходников жилищем и продовольствием;

б) оплата хозяйственным органом расходов отходника по переезду с места жительства к месту работы и обратно (по окончании срока договора) в размере действительной стоимости;

в) выплата отходнику суточных за время пути в размере 2 руб. 50 коп. в день.

10. Перечисленными льготами пользуются:

а) колхозники - отходники, которые идут на заработки по договорам с соответствующими хозяйственными органами;

б) прочие колхозники, если они представят удостоверение от хозяйственного органа о своей работе.

11. Колхозники - отходники, ушедшие с работы до срока, на который они законтрактовались, лишаются льгот.

II. Меры поощрения колхозов, заключающих

договоры с хозяйственными органами о выделении

рабочих - отходников или о содействии вербовке

своих членов на работу в отход

Установить следующие меры поощрения колхозов, заключающих договоры о выделении рабочих - отходников или о содействии их вербовке для работы в отход в государственной промышленности, на транспорте, в совхозах, а также на государственных строительствах и строительствах потребительской и жилищно - строительной кооперации.

12. В договорах хозяйственных органов с колхозами о выделении рабочих - отходников или о содействии их вербовке должно быть особо предусмотрено, что хозяйственные органы предоставляют колхозам специальные средства для улучшения их производства в соответствии с количеством колхозников, заключивших договоры с хозяйственными органами на отход.

13. Народному комиссариату земледелия Союза ССР и советам народных комиссаров союзных республик поручается организовать преимущественное снабжение сельско - хозяйственными машинами тех колхозов, которые выделяют значительное количество отходников - колхозников.

14. Советам народных комиссаров союзных республик поручается для таких колхозов установить преимущества при организации школ и других культурно - просветительных учреждений, яслей, детских домов и т.п.

15. Потребительская кооперация обязана установить преимущества при выделении средств и оборудования для организации социально - бытовых учреждений (столовых и т.п.) для тех колхозов, которые дают наибольшее количество отходников.

16. Перечисленными льготами пользуются те колхозы, которые обеспечат действительное выполнение договоров, заключенных с хозяйственными органами о выделении рабочих - отходников или о содействии их вербовке.

III. Льготы для отходников - единоличников

17. Снизить наполовину обложение сельско - хозяйственным налогом неземледельческих заработков отходников - единоличников, которые добросовестно выполняют свои обязательства перед хозяйственными органами.

18. Отходники - единоличники обеспечиваются на месте работы жилищем и продовольствием, а также получают возмещение расходов по переезду и суточные, наравне с отходниками - колхозниками (ст. 9).

IV. Организационные мероприятия по вербовке отходников

19. При составлении своих производственных планов колхозы должны отдельно учитывать колхозников, имеющих специальность (угольных рабочих, торфяников, плотников, столяров, каменщиков и т.п.). Этим колхозникам колхозы должны предоставить возможность работать в промышленности, на транспорте, в совхозах, на строительствах, оставляя из них для работы в колхозе лишь самое необходимое количество.

20. Правления колхозов обязаны немедленно по заявлению уходящих на заработки колхозников выдавать им справку о том, что они являются членами колхоза.

21. Правления колхозов привлекаются к ответственности за задержку колхозников, которые хотят идти на заработки.

Правлениям колхозов воспрещается отзывать колхозников с работы до окончания срока договора.

22. Колхозцентру Союза ССР поручается в 10-дневный срок дать колхозам необходимые указания о заключении договоров по выделению рабочих - отходников и об активном содействии хозяйственным органам в вербовке рабочей силы и по борьбе с невыполнением договоров со стороны колхозников - отходников.

V. Изменения законодательства Союза ССР

23. Внести в законодательство Союза ССР следующие изменения, вытекающие из настоящего Постановления:

1) Дополнить ст. 26 Положения о едином сельско - хозяйственном налоге на 1931 г. (С.З. СССР, 1931, N 19, ст. 171) п. "г" следующего содержания:

"г) полностью освобождается от обложения необобществленная часть хозяйства, включая неземледельческие заработки тех колхозников, которые контрактуются на работу в государственной промышленности (в том числе на лесозаготовках, сплаве, торфоразработках и т.п.), на транспорте, в совхозах, на государственных строительствах, а также на строительствах потребительской и жилищно - строительной кооперации. Колхозники лишаются этой льготы, если уйдут с работы до срока, на который они законтрактовались".

2) Дополнить то же положение ст. 64.1 следующего содержания:

"Льготы отходникам.

64.1. Если отходник - единоличник контрактуется на работу в государственной промышленности (в том числе на лесозаготовках, сплаве, торфоразработках и т.п.), на транспорте, в совхозах, на государственных строительствах, а также на строительствах потребительской и жилищно - строительной кооперации, то при обложении его хозяйства сельско - хозяйственным налогом заработок, полученный на этих работах, учитывается в половинном размере против норм, указанных в ст. 47. Отходник лишается этой льготы в случае нарушения договора с хозяйственным органом".

3) Примечание к ст. 15 примерного устава сельско - хозяйственной артели (С.З. СССР, 1930, N 24, ст. 255) утвердить в следующей редакции:

"Примечание. Из сумм, заработанных членами артели на отхожих промыслах, производится отчисление в общественные фонды артели в размере от 3% до 10% с заработка. В этих пределах размер отчисления устанавливается артелью или колхозным объединением.

Однако от этих отчислений освобождаются те отходники, которые контрактуются на работу в государственной промышленности (в том числе на лесозаготовках, сплаве, торфоразработках и т.п.), на транспорте, в совхозах, на государственных строительствах, а также на строительствах потребительской и жилищно - строительной кооперации. Этой льготы отходники - колхозники лишаются, если уйдут с работы до срока, на который они законтрактовались".

Председатель ЦИК Союза ССР

М.КАЛИНИН

Председатель СНК Союза ССР

В.МОЛОТОВ

Секретарь ЦИК Союза ССР

http://ihistorian.livejournal.com/89832.html

К постановлению ЦИК и СНК СССР от 17 марта 1933 г. «О порядке отходничества из колхозов» нашел инструкцию и разъясняющее постановление Наркомата тяжелой промышленности.

Инструкция Наркомтруда и Наркомзема СССР о применении постановления ЦИК и СНК СССР от 17 марта 1933 г. о порядке отходничества из колхозов.

Газета «За индустриализацию», 23 апреля 1933 г.

Постановление НКМТ о применении нового закона об отходничестве из колхозов.

Газета «За индустриализацию», 23 апреля 1933 г.

Анализируя найденные документы, я делаю выводы:

1) О препятствиях к выезду из деревни единоличников не сообщается.

2) На этот момент издания постановления 17 марта 1933 г. крестьяне-колхозники реально работали на промышленных предприятиях городов, пользуясь при этом специальными льготами по постановлению 30 июня 1931 г.

3) Постановление 17 марта 1933 г. обязало колхозников, пожелавших работать в городе, делать это только заключая договор с промышленным предприятием. В этом случае льготы отходникам в колхозе сохранялись.

4) Согласно инструкциям правление колхозов при наличии на руках потенциального отходника такого договора выполняло только регистрирующую функцию в течение 3-х дневного срока, но не разрешительную. Не имели колхозы права и отзывать своих колхозников с предприятий даже в страду.

5) Для стимулирования колхозов, отпускающих своих членов по договорам на работу на предприятия предусматривалась материальная и организационно-техническая помощь этих предприятий.

6) Максимальное наказание, которое грозило уехавшему в город на работу колхознику, - исключение из колхоза. Если антисоветчики уверены, что колхозники рвались из колхоза в город, то, очевидно, для них это должно было быть наградой, но не наказанием.

Приложение, которое только что нашел. Завязывать надо с энтим Яндексом - Гугл сразу выдал. И я там оказался через пять минут после публикации этого поста))))

Постановление ЦИК и СНК СССР от 30 июня 1931 г. "Об отходничестве".

Для привлечения колхозников, а также единоличников на работу в отход Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров Союза ССР постановляют:

I. Льготы для колхозников - отходников

Установить следующие льготы для всех колхозников, которые контрактуются на работу в государственной промышленности (в том числе на лесозаготовках, на сплаве, на торфоразработках, на рыбной путине и т.п.), на транспорте, в совхозах, а также на государственных строительствах и строительствах потребительской и жилищно - строительной кооперации:

1. Отходники - колхозники полностью освобождаются от всяких отчислений с заработка в общественные фонды колхозов.

2. Чтобы обеспечить участие колхозников - отходников в распределении денежной и натуральной части дохода колхоза, им предоставляется работа в колхозе, после возвращения с заработков, в первую очередь.

3. При распределении урожая в колхозе обязательно выделяется часть урожая для снабжения колхозников - отходников по установленным ценам и в том же количестве, в каком снабжаются остальные колхозники, добросовестно работающие в колхозе.

4. Остающиеся в колхозе трудоспособные члены семьи отходника принимают участие в работах колхоза на общих основаниях.

Если по количеству трудодней семья отходника не может получить необходимого для нее количества продовольствия и кормовых средств или в семье нет трудоспособных, то при распределении урожая правление колхоза обязано обеспечить ее продовольствием и кормовыми средствами в том же количестве, какое получают колхозники, добросовестно работающие в колхозе, по тем же ценам за наличный расчет.

Примечание. Если трудоспособные члены семьи отходника отказываются от работы в колхозе, то семья этой льготой не пользуется, а сам отходник пользуется льготой, указанной в ст. 3.

5. Установленное процентное отчисление, распределяемое между колхозниками соразмерно обобществленному имуществу, целиком распространяется и на имущество колхозников - отходников на общих основаниях с другими колхозниками.

6. Семьи колхозников - отходников пользуются наравне с прочими членами колхоза всеми льготами по здравоохранению и получению дефицитных товаров. Члены этих семей имеют преимущество при поступлении в школы, на курсы и т.п. для получения и повышения квалификации.

7. Семьи колхозников - отходников пользуются помощью колхоза (предоставление инвентаря для обработки усадебных огородов, предоставление подвод и т.п.) наравне с прочими членами колхоза.

8. Колхозники - отходники освобождаются от сельско - хозяйственного налога с необобществленной части хозяйства, включая неземледельческие заработки.

9. В договорах хозяйственных органов с отходниками - колхозниками должны предусматриваться:

а) обеспечение отходников жилищем и продовольствием;

б) оплата хозяйственным органом расходов отходника по переезду с места жительства к месту работы и обратно (по окончании срока договора) в размере действительной стоимости;

в) выплата отходнику суточных за время пути в размере 2 руб. 50 коп. в день.

10. Перечисленными льготами пользуются:

а) колхозники - отходники, которые идут на заработки по договорам с соответствующими хозяйственными органами;

б) прочие колхозники, если они представят удостоверение от хозяйственного органа о своей работе.

11. Колхозники - отходники, ушедшие с работы до срока, на который они законтрактовались, лишаются льгот.

II. Меры поощрения колхозов, заключающих

договоры с хозяйственными органами о выделении

рабочих - отходников или о содействии вербовке

своих членов на работу в отход

Установить следующие меры поощрения колхозов, заключающих договоры о выделении рабочих - отходников или о содействии их вербовке для работы в отход в государственной промышленности, на транспорте, в совхозах, а также на государственных строительствах и строительствах потребительской и жилищно - строительной кооперации.

12. В договорах хозяйственных органов с колхозами о выделении рабочих - отходников или о содействии их вербовке должно быть особо предусмотрено, что хозяйственные органы предоставляют колхозам специальные средства для улучшения их производства в соответствии с количеством колхозников, заключивших договоры с хозяйственными органами на отход.

13. Народному комиссариату земледелия Союза ССР и советам народных комиссаров союзных республик поручается организовать преимущественное снабжение сельско - хозяйственными машинами тех колхозов, которые выделяют значительное количество отходников - колхозников.

14. Советам народных комиссаров союзных республик поручается для таких колхозов установить преимущества при организации школ и других культурно - просветительных учреждений, яслей, детских домов и т.п.

15. Потребительская кооперация обязана установить преимущества при выделении средств и оборудования для организации социально - бытовых учреждений (столовых и т.п.) для тех колхозов, которые дают наибольшее количество отходников.

16. Перечисленными льготами пользуются те колхозы, которые обеспечат действительное выполнение договоров, заключенных с хозяйственными органами о выделении рабочих - отходников или о содействии их вербовке.

III. Льготы для отходников - единоличников

17. Снизить наполовину обложение сельско - хозяйственным налогом неземледельческих заработков отходников - единоличников, которые добросовестно выполняют свои обязательства перед хозяйственными органами.

18. Отходники - единоличники обеспечиваются на месте работы жилищем и продовольствием, а также получают возмещение расходов по переезду и суточные, наравне с отходниками - колхозниками (ст. 9).

IV. Организационные мероприятия по вербовке отходников

19. При составлении своих производственных планов колхозы должны отдельно учитывать колхозников, имеющих специальность (угольных рабочих, торфяников, плотников, столяров, каменщиков и т.п.). Этим колхозникам колхозы должны предоставить возможность работать в промышленности, на транспорте, в совхозах, на строительствах, оставляя из них для работы в колхозе лишь самое необходимое количество.

20. Правления колхозов обязаны немедленно по заявлению уходящих на заработки колхозников выдавать им справку о том, что они являются членами колхоза.

21. Правления колхозов привлекаются к ответственности за задержку колхозников, которые хотят идти на заработки.

Правлениям колхозов воспрещается отзывать колхозников с работы до окончания срока договора.

22. Колхозцентру Союза ССР поручается в 10-дневный срок дать колхозам необходимые указания о заключении договоров по выделению рабочих - отходников и об активном содействии хозяйственным органам в вербовке рабочей силы и по борьбе с невыполнением договоров со стороны колхозников - отходников.

V. Изменения законодательства Союза ССР

23. Внести в законодательство Союза ССР следующие изменения, вытекающие из настоящего Постановления:

1) Дополнить ст. 26 Положения о едином сельско - хозяйственном налоге на 1931 г. (С.З. СССР, 1931, N 19, ст. 171) п. "г" следующего содержания:

"г) полностью освобождается от обложения необобществленная часть хозяйства, включая неземледельческие заработки тех колхозников, которые контрактуются на работу в государственной промышленности (в том числе на лесозаготовках, сплаве, торфоразработках и т.п.), на транспорте, в совхозах, на государственных строительствах, а также на строительствах потребительской и жилищно - строительной кооперации. Колхозники лишаются этой льготы, если уйдут с работы до срока, на который они законтрактовались".

2) Дополнить то же положение ст. 64.1 следующего содержания:

"Льготы отходникам.

64.1. Если отходник - единоличник контрактуется на работу в государственной промышленности (в том числе на лесозаготовках, сплаве, торфоразработках и т.п.), на транспорте, в совхозах, на государственных строительствах, а также на строительствах потребительской и жилищно - строительной кооперации, то при обложении его хозяйства сельско - хозяйственным налогом заработок, полученный на этих работах, учитывается в половинном размере против норм, указанных в ст. 47. Отходник лишается этой льготы в случае нарушения договора с хозяйственным органом".

3) Примечание к ст. 15 примерного устава сельско - хозяйственной артели (С.З. СССР, 1930, N 24, ст. 255) утвердить в следующей редакции:

"Примечание. Из сумм, заработанных членами артели на отхожих промыслах, производится отчисление в общественные фонды артели в размере от 3% до 10% с заработка. В этих пределах размер отчисления устанавливается артелью или колхозным объединением.

Однако от этих отчислений освобождаются те отходники, которые контрактуются на работу в государственной промышленности (в том числе на лесозаготовках, сплаве, торфоразработках и т.п.), на транспорте, в совхозах, на государственных строительствах, а также на строительствах потребительской и жилищно - строительной кооперации. Этой льготы отходники - колхозники лишаются, если уйдут с работы до срока, на который они законтрактовались".

Председатель ЦИК Союза ССР

М.КАЛИНИН

Председатель СНК Союза ССР

В.МОЛОТОВ

Секретарь ЦИК Союза ССР

http://ihistorian.livejournal.com/89832.html

-

Папаша

Осилил тольлько про паспорта и пенсии. Много слышал об этой стороне сов-ой жизни. Но с этой стороны (зищитники старой системы)- впервые. Очень грамотное объяснение. Благодаря этой теме ещё один минус советской системы стал плюсом.

BadBlock(у) +

BadBlock(у) +

-

Igor_Sh

В продолжении темы...

«ЭКСПЛУАТАЦИЯ» КОЛХОЗНИКОВ

В те годы средний городской житель должен был отработать 274 дня в году (остальное - воскресенья, праздники и отпуск), за 273 дня могли и осудить. А сколько работал колхозник?

До колхозного строя, как пишет О. Платонов, средний крестьянин работал в своем хозяйстве 92 дня в году. Колхозники делили доход колхозов по трудодням. Трудодень - это не рабочий день, а определенный объем работы, норма: скосить определенную площадь, прополоть или вспахать. Передовики зарабатывали в день десятки трудодней. Тем не менее, упомянутые ученые сообщают, что даже при таком счете в 1939 г. был установлен минимум того, что нужно было отрабатывать в колхозе, - от 60 до 100 трудодней в год. Отработал их, и можешь месяцами сидеть на базаре, считаясь полноправным строителем коммунизма. Еще раз напомню, что в это время в городе могли осудить и за 20 минут опоздания на работу. Началась война, рабочих рук стало остро не хватать на полях, а не на базарах, и минимум трудодней был увеличен аж до 100-150 трудодней в год. При Сталине шли дебаты, казалось, это всё же как-то маловато, но правительство порекомендовало колхозам увеличить норму до 150 трудодней для женщин и 200 трудодней для мужчин только после смерти Сталина. Между прочим, даже война не заставила всех колхозников поднатужиться: только за 5 месяцев 1942 г. тех колхозников, кто не отрабатывал минимум трудодней, отдали под суд числом 151 тысячу, из них 117 тысяч были осуждены. Осужденные обязывались работать в своем же колхозе, но с них 6 месяцев удерживалось 25% трудодней в пользу колхоза.

И после войны не всех крестьян могли заставить отрабатывать смешную для рабочих норму. За лето 1948 г. только из РСФСР были высланы в отдаленные районы 12 тысяч колхозников за уклонение от работы. Высылались они по решению колхозного собрания. Не стану утверждать, что крестьянский труд легкий, но эти-то числа тоже надо знать, прежде, чем впадать в истерику.

Теперь по поводу поборов с колхозников. В разных местностях были и местные повинности, к примеру, требовалось отработать на ремонте дорог или торфозаготовках, но государство требовало от крестьян исполнить всего две обязанности. Со своего личного участка (а при Сталине они могли достигать 2 га при минимум одной корове) колхозник должен был заплатить денежный налог и часть продукции продать, подчеркиваю - продать государству, но по государственной цене, т.е. той, которая была уже в 10 раз выше мировой, но все же ниже базарной. Насколько это требование несправедливо? Ведь рабочие все 100% своей продукции продавали по госценам.

Итак, какую же часть произведенной продукции государство требовало продать ему по госцене? Безнин и Димони подсчитали, что в 1948 г. средний крестьянский двор продавал государству по госцене 9% молока, 16% шерсти, 38% овчин и козлин. В 1950 году продавал 5 кг мяса из 21,7 кг полученных и 11 яиц из каждых 63,6 шт. Кажется немного, но представьте, у скольких крестьян душа болела, когда они прикидывали, что могли бы получить, продай они это количество не государству, а на базаре. Не всякий такую обиду забудет.

Теперь о денежном налоге - о том, который не давал крестьянам поесть блинков. Ученые, чтобы показать степень сталинской эксплуатации, утирают слезу: «Получить хоть какие-то деньги в деревне было не просто - большая доля колхозов вообще не выдавала их на трудодни». Правильно: зачем поручать колхозному бухгалтеру продавать свою долю продукции колхоза, чтобы получить от него деньги, если сам можешь её продать на базаре и сам получить деньги? Ведь все, что производилось колхозом, после обязательных продаж государству делилось на трудодни: от зерна до фруктов. У колхозника пенсия была 20 рублей? А муку, мясо, сахар и прочее, что он натурой получал из колхозной кладовой, вы подсчитали? Давайте оценим денежный налог во времена, удостоившиеся особо горького плача. В 1947 году по РСФСР этот налог составил 374 рубля в год с хозяйства. В том году картофель на рынках Москвы стоил 6 рублей за кг, Куйбышева - 5, Свердловска - 6, Харькова - 6,5. Полагаю, что в Воронежской области картофеля на приусадебном участке сажали соток 20, крестьянин не имеет права получать с сотки менее 3-х мешков (иначе ему надо ехать в Москву и учить других сельскому хозяйству). Итого: 60 мешков. По цене картофеля в Москве продав на базаре чуть больше одного мешка, можно было оплатить годовой налог со всего хозяйства. Мясо стоило в Москве 63 рубля за кг, в Куйбышеве - 50, в Харькове - 50. Продав 8 кг из 80 кг туши телки, тоже можно было оплатить весь налог за год и не трогать картофель. Молоко стоило в Москве 18 рублей литр, в Свердловске - 18, в Харькове - 12, продажа на базаре трёх вёдер молока (или продукции из молока) выручала деньги на оплату всего годового налога, а мясо и картофель можно было съесть самому. Но корова за год обязана дать не менее 150 ведер. Ужасная сталинская эксплуатация! Как бы колхозники жили без Маленкова!

Теперь по поводу займов, которые беспощадно драли с крестьян при Сталине. Перед войной сельское население СССР насчитывало 133 млн. человек и составляло 68% всего населения, т.е. более двух третей. У меня нет под рукой числа крестьянских дворов после войны, поэтому я приму, что в среднем дворе до войны жило 6 человек, а в ходе войны число их сократилось на 10% (полностью погибшие или переехавшие в город семьи). Отсюда будем считать, что в СССР покупка госзаймов предлагалась 20 млн. крестьянских дворов.

В ходе войны выпускались военные займы, и поскольку крестьяне составляли 2/3 населения, то было бы неудивительно, если бы они подписались на две трети всего объема. Но на 2/3 суммы займов подписались городские жители, а крестьяне подписались всего на треть - на 27 837 млн. рублей. На двор приходится 1400 рублей за 4 года войны. Много?

Рыночные цены в войну были выше цен предвоенного 1940 года: в 1941 г. - в 1,1 раза; в 1942 г. - в 5,6 раз; в 1943 г. - в 10,2 раза; в 1944 г. - в 8,2 раза; в 1945 г. - в 4,3 раза. Безнин и Димони пишут, что в 1947 г. цены на хлеб и молоко были ниже цен 1942 г. в 15 раз, на картофель - в 26 раз, на мясо - в 10 раз (цены 1942 г. ученые стесняются назвать). Подсчитаем: в 1942 г. молоко стоило около 270 рублей за литр, картофель около 150 рублей за кг, мясо около 600 рублей за кг. И заметьте, цены 1942 года это еще не самые высокие цены войны. Тогда получается, что средний крестьянский двор одолжил государству на всю войну либо 2,5 кг мяса по ценам 1942 г., либо 10 кг картофеля, либо около 6 литров молока.

Во время войны не было случая, чтобы рабочие, даже стахановцы или изобретатели, смогли бы купить самолет или танк. Они боевую технику покупали и дарили фронту вскладчину. А колхозники могли это сделать в одиночку, пасечник Головатый купил даже два истребителя. Откуда деньги? Да все оттуда же - с военного базара. Как вспоминал в «Дуэли» ветеран военные восторги крестьянина: отвезешь в Иркутск мешок овощей, привезешь мешок денег. Но таких, как Головатый, было немного. Зато была масса вопящих, что у них нет денег подписаться на заём.

Ю.И. МУХИН http://www.kbarieru.info/201023/?23_6_3

«ЭКСПЛУАТАЦИЯ» КОЛХОЗНИКОВ

В те годы средний городской житель должен был отработать 274 дня в году (остальное - воскресенья, праздники и отпуск), за 273 дня могли и осудить. А сколько работал колхозник?

До колхозного строя, как пишет О. Платонов, средний крестьянин работал в своем хозяйстве 92 дня в году. Колхозники делили доход колхозов по трудодням. Трудодень - это не рабочий день, а определенный объем работы, норма: скосить определенную площадь, прополоть или вспахать. Передовики зарабатывали в день десятки трудодней. Тем не менее, упомянутые ученые сообщают, что даже при таком счете в 1939 г. был установлен минимум того, что нужно было отрабатывать в колхозе, - от 60 до 100 трудодней в год. Отработал их, и можешь месяцами сидеть на базаре, считаясь полноправным строителем коммунизма. Еще раз напомню, что в это время в городе могли осудить и за 20 минут опоздания на работу. Началась война, рабочих рук стало остро не хватать на полях, а не на базарах, и минимум трудодней был увеличен аж до 100-150 трудодней в год. При Сталине шли дебаты, казалось, это всё же как-то маловато, но правительство порекомендовало колхозам увеличить норму до 150 трудодней для женщин и 200 трудодней для мужчин только после смерти Сталина. Между прочим, даже война не заставила всех колхозников поднатужиться: только за 5 месяцев 1942 г. тех колхозников, кто не отрабатывал минимум трудодней, отдали под суд числом 151 тысячу, из них 117 тысяч были осуждены. Осужденные обязывались работать в своем же колхозе, но с них 6 месяцев удерживалось 25% трудодней в пользу колхоза.

И после войны не всех крестьян могли заставить отрабатывать смешную для рабочих норму. За лето 1948 г. только из РСФСР были высланы в отдаленные районы 12 тысяч колхозников за уклонение от работы. Высылались они по решению колхозного собрания. Не стану утверждать, что крестьянский труд легкий, но эти-то числа тоже надо знать, прежде, чем впадать в истерику.

Теперь по поводу поборов с колхозников. В разных местностях были и местные повинности, к примеру, требовалось отработать на ремонте дорог или торфозаготовках, но государство требовало от крестьян исполнить всего две обязанности. Со своего личного участка (а при Сталине они могли достигать 2 га при минимум одной корове) колхозник должен был заплатить денежный налог и часть продукции продать, подчеркиваю - продать государству, но по государственной цене, т.е. той, которая была уже в 10 раз выше мировой, но все же ниже базарной. Насколько это требование несправедливо? Ведь рабочие все 100% своей продукции продавали по госценам.

Итак, какую же часть произведенной продукции государство требовало продать ему по госцене? Безнин и Димони подсчитали, что в 1948 г. средний крестьянский двор продавал государству по госцене 9% молока, 16% шерсти, 38% овчин и козлин. В 1950 году продавал 5 кг мяса из 21,7 кг полученных и 11 яиц из каждых 63,6 шт. Кажется немного, но представьте, у скольких крестьян душа болела, когда они прикидывали, что могли бы получить, продай они это количество не государству, а на базаре. Не всякий такую обиду забудет.

Теперь о денежном налоге - о том, который не давал крестьянам поесть блинков. Ученые, чтобы показать степень сталинской эксплуатации, утирают слезу: «Получить хоть какие-то деньги в деревне было не просто - большая доля колхозов вообще не выдавала их на трудодни». Правильно: зачем поручать колхозному бухгалтеру продавать свою долю продукции колхоза, чтобы получить от него деньги, если сам можешь её продать на базаре и сам получить деньги? Ведь все, что производилось колхозом, после обязательных продаж государству делилось на трудодни: от зерна до фруктов. У колхозника пенсия была 20 рублей? А муку, мясо, сахар и прочее, что он натурой получал из колхозной кладовой, вы подсчитали? Давайте оценим денежный налог во времена, удостоившиеся особо горького плача. В 1947 году по РСФСР этот налог составил 374 рубля в год с хозяйства. В том году картофель на рынках Москвы стоил 6 рублей за кг, Куйбышева - 5, Свердловска - 6, Харькова - 6,5. Полагаю, что в Воронежской области картофеля на приусадебном участке сажали соток 20, крестьянин не имеет права получать с сотки менее 3-х мешков (иначе ему надо ехать в Москву и учить других сельскому хозяйству). Итого: 60 мешков. По цене картофеля в Москве продав на базаре чуть больше одного мешка, можно было оплатить годовой налог со всего хозяйства. Мясо стоило в Москве 63 рубля за кг, в Куйбышеве - 50, в Харькове - 50. Продав 8 кг из 80 кг туши телки, тоже можно было оплатить весь налог за год и не трогать картофель. Молоко стоило в Москве 18 рублей литр, в Свердловске - 18, в Харькове - 12, продажа на базаре трёх вёдер молока (или продукции из молока) выручала деньги на оплату всего годового налога, а мясо и картофель можно было съесть самому. Но корова за год обязана дать не менее 150 ведер. Ужасная сталинская эксплуатация! Как бы колхозники жили без Маленкова!

Теперь по поводу займов, которые беспощадно драли с крестьян при Сталине. Перед войной сельское население СССР насчитывало 133 млн. человек и составляло 68% всего населения, т.е. более двух третей. У меня нет под рукой числа крестьянских дворов после войны, поэтому я приму, что в среднем дворе до войны жило 6 человек, а в ходе войны число их сократилось на 10% (полностью погибшие или переехавшие в город семьи). Отсюда будем считать, что в СССР покупка госзаймов предлагалась 20 млн. крестьянских дворов.

В ходе войны выпускались военные займы, и поскольку крестьяне составляли 2/3 населения, то было бы неудивительно, если бы они подписались на две трети всего объема. Но на 2/3 суммы займов подписались городские жители, а крестьяне подписались всего на треть - на 27 837 млн. рублей. На двор приходится 1400 рублей за 4 года войны. Много?

Рыночные цены в войну были выше цен предвоенного 1940 года: в 1941 г. - в 1,1 раза; в 1942 г. - в 5,6 раз; в 1943 г. - в 10,2 раза; в 1944 г. - в 8,2 раза; в 1945 г. - в 4,3 раза. Безнин и Димони пишут, что в 1947 г. цены на хлеб и молоко были ниже цен 1942 г. в 15 раз, на картофель - в 26 раз, на мясо - в 10 раз (цены 1942 г. ученые стесняются назвать). Подсчитаем: в 1942 г. молоко стоило около 270 рублей за литр, картофель около 150 рублей за кг, мясо около 600 рублей за кг. И заметьте, цены 1942 года это еще не самые высокие цены войны. Тогда получается, что средний крестьянский двор одолжил государству на всю войну либо 2,5 кг мяса по ценам 1942 г., либо 10 кг картофеля, либо около 6 литров молока.

Во время войны не было случая, чтобы рабочие, даже стахановцы или изобретатели, смогли бы купить самолет или танк. Они боевую технику покупали и дарили фронту вскладчину. А колхозники могли это сделать в одиночку, пасечник Головатый купил даже два истребителя. Откуда деньги? Да все оттуда же - с военного базара. Как вспоминал в «Дуэли» ветеран военные восторги крестьянина: отвезешь в Иркутск мешок овощей, привезешь мешок денег. Но таких, как Головатый, было немного. Зато была масса вопящих, что у них нет денег подписаться на заём.

Ю.И. МУХИН http://www.kbarieru.info/201023/?23_6_3

А вот кстате очень интересно, вот перестройка прошла, прошла мегадемократизация общества, её сторонники вообще на пике довольства теперь, совок в позоре.

А почему например паспорта до сих пор не отменили для граждан ? И прописку ? Как пережиток кровавого строя ?

А ?

Куда толерантный президент смотрит ?

А почему например паспорта до сих пор не отменили для граждан ? И прописку ? Как пережиток кровавого строя ?

А ?

Куда толерантный президент смотрит ?

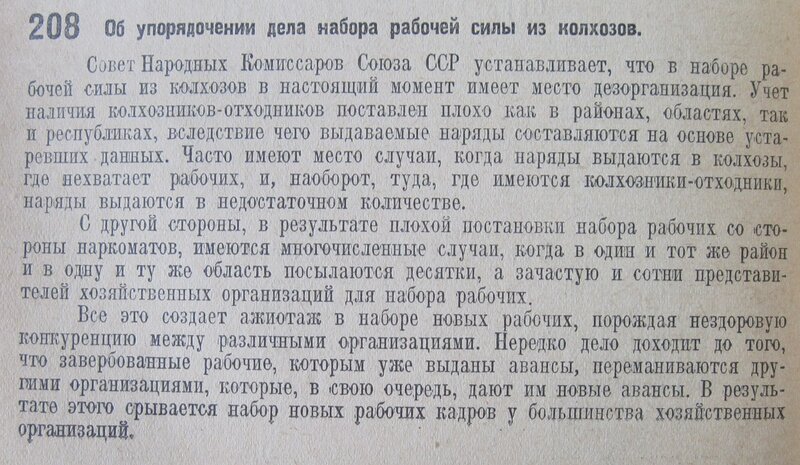

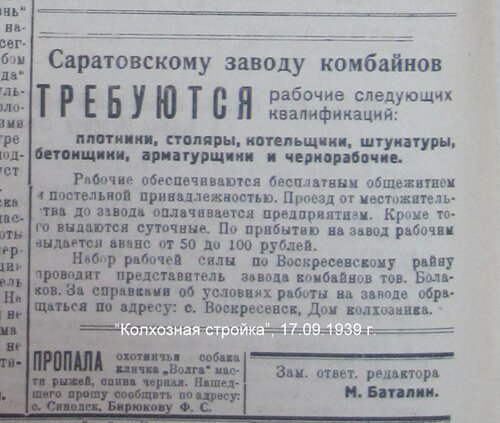

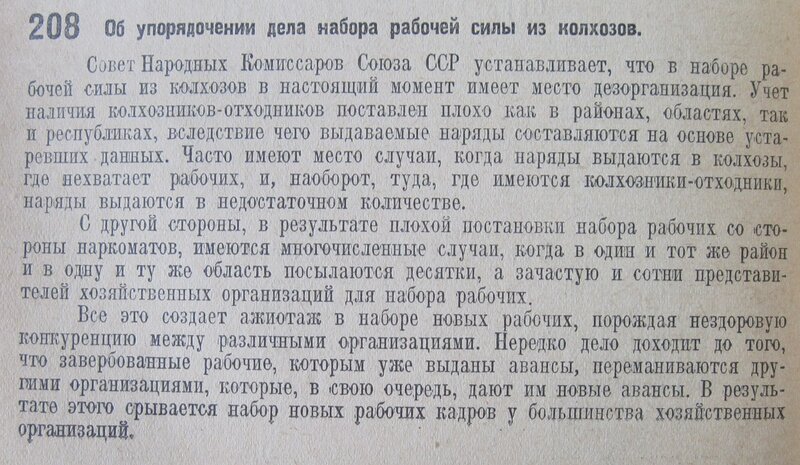

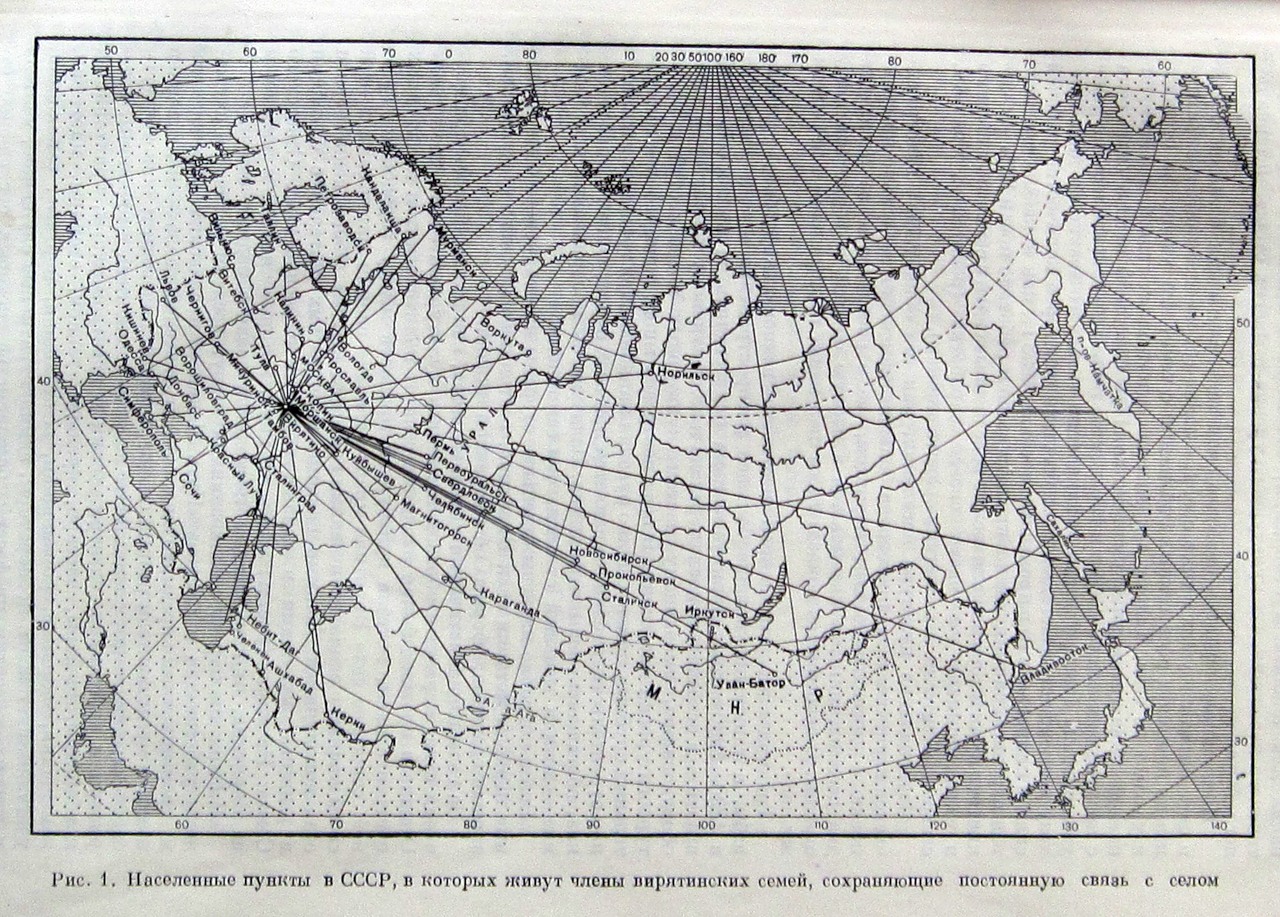

Пенсии и помощь колхоза

Колхозники-пенсионеры в 1980 и 1985 гг.

Столкнувшись с очередным троллем, размахивающим ужасной 20-рублевой пенсией несчастных советских колхохников, решил выложить кое-какую справочную информацию.

Всего в СССР было пенсионеров по возрасту-колхозников:

1980 г. – 9,8 млн.

1985 г. – 8,9 млн.

Средний размер пенсий по старости:

1980 г. – 35,2 руб.

1985 г. - 47,2 руб.

Колхозные пенсии были меньше городских, насколько я понимаю, лишь по одной причине – меньшего трудового стажа. Особенно это касалось женщин-колхозниц.

Уверен, что советский рубль 1980-1985 г. относится к современному рублю не менее, чем 1 к 200, если учесть структуру расходов сельских пенсионеров (коммуналка, продукты, лекарства, транспорт, покупка кормов для своей скотины и птицы и т.д.). Но эта цифра – на мой глазок и минимальная, чтоб об этом не спорить.

Т.е. это уже уровень современных пенсий не менее, чем 7000- 9400 руб. Однако, далее начинается то, что заставляет современных сельских пенсионеров ностальгировать о временах их 47 –рублевых пенсий – помощь колхоза.

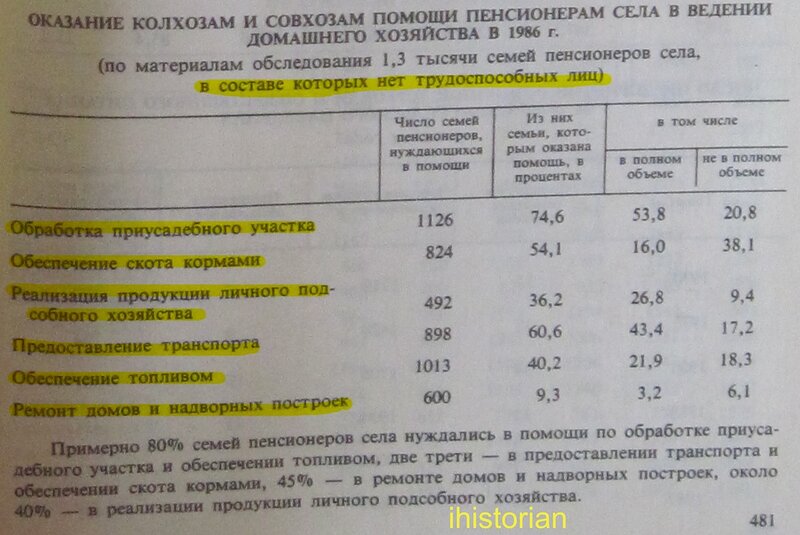

Колхозы оказали следующую помощь соответствующему количеству нуждающихся в этой помощи пенсионеров-колхозников, согласно выборочному обследованию:

Таким образом, примерно треть колхозных пенсионеров (от общего количества) обеспечивалась колхозными кормами даром, но не забывайте, что и остальные покупали корма по крайне низким ценам. В этом основная причина большого количества живности в советском селе и уничтожения частного животноводства после распада колхозов.

Примерно 60% колхозных пенсионеров (от общего количества) колхоз помогал с обработкой приусадебного участка. И т.д.

Напоследок, назову долю содержания собственного жилья, коммунальных услуг и оплаты квартир в общих расходах семьи колхозника ( не пенсионера, а вообще):

1980 г. – 2%

1985 г. – 2,1%

Источник: Сельское хозяйство СССР. Статистический сборник. - М., Финансы и статистика, 1988.

http://ihistorian.livejournal.com/218383.html

-

старожил

У меня была соседка. В войну она была девочкой. В 14 лет ее погнали из колхоза на торфоразработки. Работали по пояс в воде. Была осень. Заболела. Дали отпуск на лечение - три дня.На торфоразработки не вернулась. Пряталась. Когда выздоровела сбежала из деревни (а иначе посадили бы в 14 лет). и т.д.

Все Ваши доводы: бла-бла-бла. Сами не жили, а другие - достойны своей жизни и другой не сметь хотеть! Болтуны и в те страшные времена умели устраиваться.

Все Ваши доводы: бла-бла-бла. Сами не жили, а другие - достойны своей жизни и другой не сметь хотеть! Болтуны и в те страшные времена умели устраиваться.

9: старожил:

А ещё в войну на фронт гнали под пули, и траншеи копать, и у станков по 14 часов подростки стояли.

А ещё в войну на фронт гнали под пули, и траншеи копать, и у станков по 14 часов подростки стояли.

Идиоты не понимают, благодаря чему они вообще появились на свет...

-

forest

Да какие люди были...

У моей жены дед воевал, потерял глаз, множество ранений. Родная бабушка жены воевала, ногу потеряла. Причем воевала по-настоящему, как мужик, не санитаром, не в госпиталях, хотя и это ой как не сахар. После ее смерти у деда остались три дочери, женился на блокаднице. Вот и она с сетрой всю блокаду в Ленинграде на заводе. После снятия блокады не на курорт отправляли - под Ленинградом зимой хоронили убитых, работали, потом весной овощи сажали.

У моей жены дед воевал, потерял глаз, множество ранений. Родная бабушка жены воевала, ногу потеряла. Причем воевала по-настоящему, как мужик, не санитаром, не в госпиталях, хотя и это ой как не сахар. После ее смерти у деда остались три дочери, женился на блокаднице. Вот и она с сетрой всю блокаду в Ленинграде на заводе. После снятия блокады не на курорт отправляли - под Ленинградом зимой хоронили убитых, работали, потом весной овощи сажали.

старожил пишет:

> У меня была соседка. В войну она была девочкой. В 14 лет ее погнали из колхоза на торфоразработки. Работали по пояс

> в воде. Была осень. Заболела. Дали отпуск на лечение - три дня.На торфоразработки не вернулась. Пряталась. Когда

> выздоровела сбежала из деревни (а иначе посадили бы в 14 лет). и т.д.

> Все Ваши доводы: бла-бла-бла. Сами не жили, а другие - достойны своей жизни и другой не сметь хотеть! Болтуны и в те

> страшные времена умели устраиваться.

У меня предки местные, из области, из села Лихачи. Бабушку очень часть расспрашивал про ту жизнь - интересно было, да и любила она сама рассказывать, хотя очень часто при этом плакала.

Так вот - в войну из их колхоза людей направляли работать в три места - на торф, на лесозаготовки и на кошелихинский спиртзавод.

Бабушка на торфу несколько раз была, рассказывала и про то какая работа эта адски тяжелая и про немцев пленных, которые там с ними работали. И про то что среди деревенских жесткая очередь была кто поедет на торф или на лес. И еще хрен в эту очередь попадешь, только самым достойным так сказать. Какой там "заставляли" или "погнали"! Бред сивой кобылы - если бы не было лимита и свободно отпускали - полдеревни туда бы уезжало. Потому что там платили деньги. Нал. И деньги очень, очень неплохие. А в колхозе только натурой тогда платили... Наличные чтобы что-то купить в городе особо взять негде было.

Тяжелое тогда было время, тяжелая жизнь и соответственно времени - тяжелая работа.

ЗЫ А байки про свою соседку "старожил" пусть себе в задницу засунет. Эти сказки он из грязной газетной статейки почерпнул. Из "сарова" по-моему. Или из "ГНомер", не помню - на неделе читал в какой-то из них эту бредовую статью.

> У меня была соседка. В войну она была девочкой. В 14 лет ее погнали из колхоза на торфоразработки. Работали по пояс

> в воде. Была осень. Заболела. Дали отпуск на лечение - три дня.На торфоразработки не вернулась. Пряталась. Когда

> выздоровела сбежала из деревни (а иначе посадили бы в 14 лет). и т.д.

> Все Ваши доводы: бла-бла-бла. Сами не жили, а другие - достойны своей жизни и другой не сметь хотеть! Болтуны и в те

> страшные времена умели устраиваться.

У меня предки местные, из области, из села Лихачи. Бабушку очень часть расспрашивал про ту жизнь - интересно было, да и любила она сама рассказывать, хотя очень часто при этом плакала.

Так вот - в войну из их колхоза людей направляли работать в три места - на торф, на лесозаготовки и на кошелихинский спиртзавод.

Бабушка на торфу несколько раз была, рассказывала и про то какая работа эта адски тяжелая и про немцев пленных, которые там с ними работали. И про то что среди деревенских жесткая очередь была кто поедет на торф или на лес. И еще хрен в эту очередь попадешь, только самым достойным так сказать. Какой там "заставляли" или "погнали"! Бред сивой кобылы - если бы не было лимита и свободно отпускали - полдеревни туда бы уезжало. Потому что там платили деньги. Нал. И деньги очень, очень неплохие. А в колхозе только натурой тогда платили... Наличные чтобы что-то купить в городе особо взять негде было.

Тяжелое тогда было время, тяжелая жизнь и соответственно времени - тяжелая работа.

ЗЫ А байки про свою соседку "старожил" пусть себе в задницу засунет. Эти сказки он из грязной газетной статейки почерпнул. Из "сарова" по-моему. Или из "ГНомер", не помню - на неделе читал в какой-то из них эту бредовую статью.

Друзья, это информационный топик.

Сообщения не по теме будут удаляться.

Сообщения не по теме будут удаляться.

-

Зэйбл

Да, судя по всему, колхозники - как сыр в масле катались. Правда, проезжая по местным деревням, что 80х годах, что сейчас, я этого не заметил. Спасибо этой заметке, теперь всем буду рассказывать, как ленивые колхозники стригли колоски и после этого комфортно жили.

Не оскудела земля идиотами-то...

Ты где, 15: Fnlhtq, про сыр в масле увидел покажи-ка, внимательный мой.

А насчет как жили, так я тебе могу рассказать. Я в деревне родился и вырос. И родители мои по сей день в квартире 4-комнатной живут, колхозом данной, как только в семье два дитяти образовалось.

Ты где, 15: Fnlhtq, про сыр в масле увидел покажи-ка, внимательный мой.